アメリカはソ連の軍事情報を流していた

峯村:アメリカの中央情報局(CIA)で長年中国分析をし、『China 2049』(日経BP社)の著者でもあるマイケル・ピルズベリー氏とは定期的に意見交換をしています。ピルズベリー氏によると、アメリカは冷戦期、中国との「準同盟関係」を探ろうとしていました。

そのため、当時のアメリカが軍事情報を提供していたそうです。たとえば、ソ連軍の師団の拠点やミサイル基地、核兵器がどこにあるか、そしてそれらの脅威の評価まで中国に伝えていたそうです。

こうしたソ連軍の機密情報は、アメリカが一連の核軍縮協定に基づいて入手したものです。両国は核兵器に関する情報を交換し、人員も相互に派遣して互いの核施設を監視していました。これはあくまで両国間の信頼関係に基づくものです。

しかし、アメリカはこの重要な機密情報について、こともあろうにソ連と対立していた中国に内々に教えていたのです。信義則に反してまで中国に肩入れしたという事実からして、両国関係が「準同盟」だったといえるでしょう。

橋爪:そうです。米中関係は歴史的に「同盟」か「準同盟」なんですね。支那事変(日中戦争)が激しかった当時から、アメリカは共産党とも接触し、交流していた。第二次世界大戦後もなにかの連絡は続いていたはずで、それがニクソン訪中や米中国交回復への流れにつながっていきます。

(シリーズ続く)

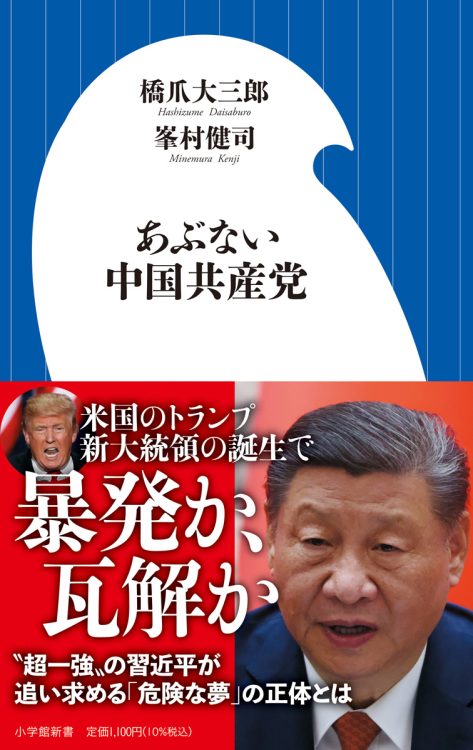

※『あぶない中国共産党』(小学館新書)より一部抜粋・再構成

【プロフィール】

橋爪大三郎(はしづめ・だいさぶろう)/1948年、神奈川県生まれ。社会学者。大学院大学至善館特命教授。著書に『おどろきの中国』(共著、講談社現代新書)、『中国VSアメリカ』(河出新書)、『中国共産党帝国とウイグル』『一神教と戦争』(ともに共著、集英社新書)、『隣りのチャイナ』(夏目書房)、『火を吹く朝鮮半島』(SB新書)など。

峯村健司(みねむら・けんじ)/1974年、長野県生まれ。ジャーナリスト。キヤノングローバル戦略研究所主任研究員。北海道大学公共政策学研究センター上席研究員。朝日新聞で北京特派員を6年間務め、「胡錦濤完全引退」をスクープ。著書に『十三億分の一の男』(小学館)、『台湾有事と日本の危機』(PHP新書)など。

橋爪大三郎氏と峯村健司氏の共著『あぶない中国共産党』