相続・終活

相続・終活に関する記事一覧です。遺産の分割方法、相続税対策から、遺言の書き方、墓・葬式の準備方法まで幅広く紹介。体験談も豊富に掲載しています。

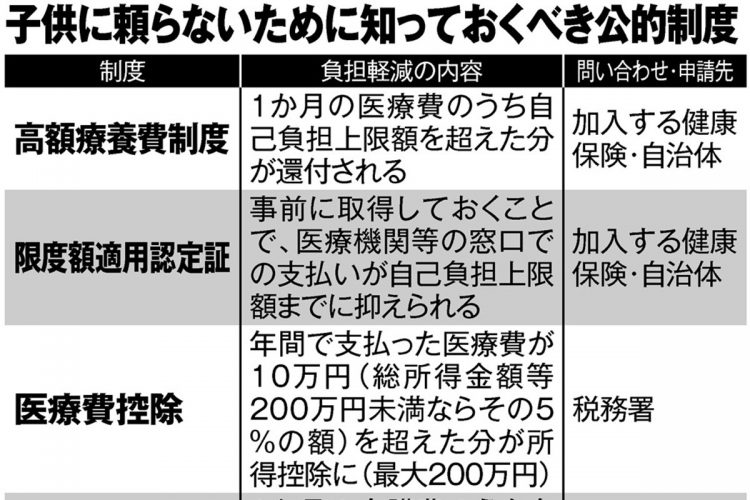

配偶者に先立たれた高齢者が注意したい「親子の金銭面でのつながり」 子供に頼らないために知っておくべき公的制度

いくら仲のいい夫婦でも、同時に亡くなることは極めて稀だ。ある日突然、連れ合いに先立たれて「ひとり」に──そうなる可能性は、夫にも、妻にもある。だからこそ夫婦で元気なうちから「必要な備え」と「やっては…

2023.10.21 07:00

週刊ポスト

姉から聞いた父の遺言「相続を放棄してほしい」は嘘だった! 放棄取り消しは可能か、弁護士が解説

本来相続できるはずだったの遺産が、“嘘の遺言”によって相続放棄となってしまった場合、後から“放棄”を取り消すことはできるのだろうか? 実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。【相談…

2023.10.16 16:00

女性セブン

「何十年も前に亡くなった義理の祖父母名義の持ち株」を発見、どう相続すればいいのか 弁護士が解説

相続の手続きの中で、想定しない財産が発見されることもある。なかには、何年も前に亡くなっている家族名義の財産が発掘されることもあるかもしれない。ここでは、すでに亡くなった義理の祖父母名義の持ち株が出…

2023.10.05 15:00

女性セブン

遺骨を寺院に郵送して供養する「ゆうパック葬」 費用は2万5000~3万円程度、日本で送骨可能な唯一の方法

コロナ禍が落ち着き、今年のお彼岸は久しぶりに先祖の墓参りに行くという人もいるだろう。そこでわき上がる悩みは「いつまでこのお墓が守れるのか」ということ。距離、費用、体の自由、そして親族との関係──そん…

2023.10.05 07:00

女性セブン

制度改正で相続時の“タワマン節税”メリットが大幅減 「年内に生前贈与する」が一つの対応策に

2024年の制度変更で最も注目されるのが「相続」を巡る大改正だ。相続が発生した場合、亡くなった人の遺産額が大きいほど税率が上がり、相続税も高くなる。遺産額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出さ…

2023.10.04 07:00

週刊ポスト

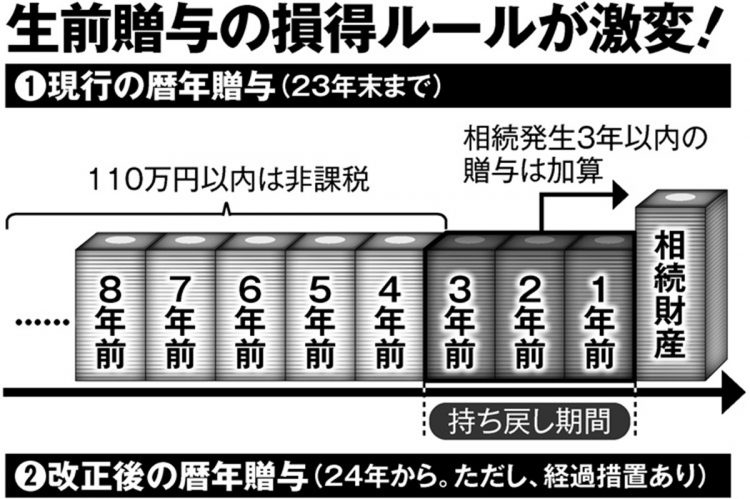

【解説】2024年の生前贈与のルール変更 暦年贈与の持ち戻し期間は3年から7年に延長、「相続時精算課税制度」の利用も重要

2024年の制度変更で最も注目されるのが「相続」を巡る大改正だ。相続が発生した場合、亡くなった人の遺産額が大きいほど税率が上がり、相続税も高くなる。遺産額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出さ…

2023.09.28 16:00

週刊ポスト

【遺言書トラブル】財産記載漏れ、曖昧な文言・文章が“争族”を招く 「付言」を記載する心遣いが肝要

子や孫にどう資産を遺すべきか。自分の死後に“争族”を起こさないために書いた「遺言書」が逆効果になることがある。吉澤相続事務所代表の吉澤諭氏が語る。「多いのが、財産の記載漏れを巡るトラブルです。財産を…

2023.09.22 19:00

週刊ポスト

生前贈与の“王道”暦年贈与が2024年から制度変更 持ち戻しがなくなった「相続時精算課税制度」の活用も

老後資産は、自分だけでなく、子や孫にどう遺すかも重要だ。その際の選択肢の1つが、生きているうちに子や孫に財産を渡す「生前贈与」の制度を活用することだ。相続税対策として有効だが、人によってはこれが不幸…

2023.09.21 15:00

週刊ポスト

相続税の申告期限は10か月以内、すべての手続きを期限内に終わらせる必要あり 間に合わないとペナルティも

遺産相続で必要な相続税の申告には「タイムリミット」がある。相続税の申告と納付は被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に終わらせる必要があるが、遺言書がない場合はその期限内に相続財産の調査や相続人…

2023.09.19 15:00

週刊ポスト

賃貸アパート経営で相続税対策の落とし穴 空室が多いと評価額が高くなり節税効果が下がる

現預金をそのまま持っているより、不動産に変えたほうが節税効果を得られるというのが、相続税対策の基本だ。 特に賃貸不動産の場合は、賃借人が住んでいることで不動産の所有者が自由に使えず権利が制限される…

2023.09.18 16:00

週刊ポスト

「生前贈与は年110万円まで非課税」の認識だけでは不十分 名義預金と贈与の線引きは「誰が通帳を管理しているか」がポイント

相続にあたって、遺産が「3000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除より多いと、控除額を超えた分に対し相続税が課税される。生前から遺産を減らし、基礎控除の範囲内に収めることを目指すのが相続税対策の基…

2023.09.17 16:00

週刊ポスト

【父の遺産相続】“認知症の母”の成年後見人が遺産分割協議に参加、「遺言に反して遺留分を主張」で事前対策が無駄に

相続をめぐっては、法定相続人に認知症の人がいる場合、トラブルが起こる可能性はある。相続に詳しい税理士の山本宏氏が言う。「認知症になった相続人は一切の法律行為を行なえなくなるので、遺産分割が円滑に進…

2023.09.16 15:00

週刊ポスト

「本当に母のために使ったのか?」遺産の使い込みを疑われ遺産分割協議が紛糾、3年経っても決着つかず

親の介護を相続人の1人が担っていた場合、その死後、「介護にかこつけて親の金を横領していたことが発覚」したり、あるいは「他の相続人から使い込みを疑われた」などのトラブルが生じることがよくあるという。相…

2023.09.15 16:00

週刊ポスト

「財産が不動産だけ」だとこじれやすい遺産協議 “3人兄弟で3000万円の自宅を相続”で起きたトラブル実例

親が亡くなった際、遺産分割協議がこじれやすいのは、「親の遺産が持ち家(不動産)のみで現預金などはなし」というパターンだ。 母に先立たれて独り身となった父が、評価額3000万円の自宅を残して死去し、3人の…

2023.09.14 16:00

週刊ポスト

「非課税枠内だから申告不要」の勘違い 「住宅取得等資金贈与の特例」は申告しないと延滞税や無申告加算税を課される

2023年12月31日までの特例で、家を建てたり購入したりする子供への贈与が最大1000万円まで非課税になる「住宅取得等資金贈与の特例」。生前に大きなお金を贈与でき、相続発生時に相続時精算課税制度のように相続…

2023.09.14 07:00

週刊ポスト

「自宅には価値がない」と思った母の遺言書が引き裂いた兄妹の仲 解決まで2年かかって弁護士費用500万円

親が亡くなった際、遺言書は遺された子らが「争族」にならないために有効だが、その内容によっては大きな火種になることがある。 父が亡くなり、長男のBさんと次男の弟、2人が相続人となったケース。遺言書に「…

2023.09.13 16:00

週刊ポスト

【相続登記の義務化】不動産登記が「祖父の代」のままだと「行方不明者の調査」「疎遠な親戚との交渉」などの事態に陥ることも

民法及び不動産登記法の改正により、相続によって不動産を取得した場合、「3年以内に登記すること」が2024年4月から義務付けられることになった。逆に言えばこれまで相続登記をせずとも罰則はなく、登記を怠る例…

2023.09.12 07:00

週刊ポスト

亡くなった親に多額の借金発覚 相続放棄は可能でも「不動産だけ相続したい」など都合のいい選択はできない

相続の際にもめやすいのは複数の相続人による“遺産分割”が主だが「相続人が1人」でも思わぬピンチが訪れることがある。 都内に住む一人っ子のAさんは、預貯金などの財産がない父の死後、老朽化した地方の実家(…

2023.09.11 16:00

週刊ポスト

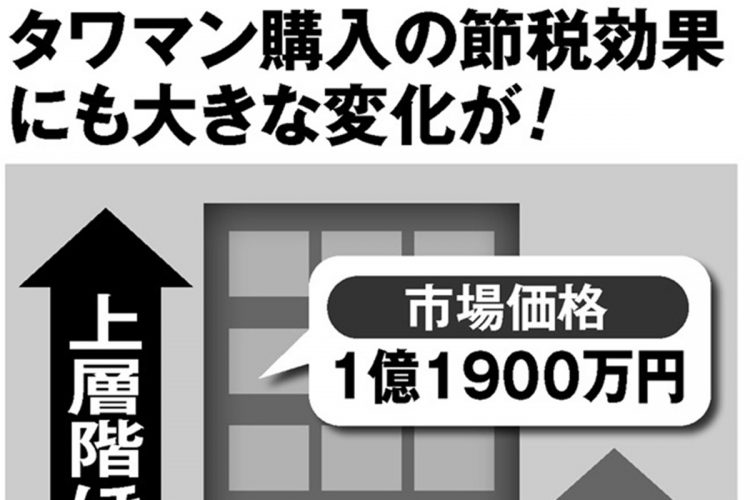

【タワマン節税ルール変更】「高層階なら実勢価格の4割ほどの評価額」が「6割以上」に引き上げの見通し 対処法はあるのか

タワーマンションの高層階は実勢価格に対して相続税評価額を低く抑えられる。それを相続税対策に利用する手法が「タワマン節税」だ。岡野相続税理士法人代表税理士の岡野雄志氏が指摘する。「マンションの相続税…

2023.09.10 07:00

週刊ポスト

うすうす知っていた“父の隠し子” 相続トラブル避けるには「生きているうちに白状してもらうしかない」

相続が思いもよらない泥沼劇となることがある。父親が亡くなった後、“隠し子”が遺言書を持って家族の前に登場するといったケースだ。『失敗しない相続対策』の著者で吉澤相続事務所代表の吉澤諭氏はこう話す。「…

2023.09.09 15:00

週刊ポスト

注目TOPIC

「CMに何十億円投資しても売上も利益も変わらない」かつてキットカットのCMを中止したネスレ日本元社長・高岡浩三氏が考える“テレビCMの価値”

- 年金だけでは足りず、仕事を続ける高齢女性たちの家計とリアルな暮らし 69才女性は「体が動く限り仕事を続けたい」、75才女性は「不安なのはお金よりも“人とのつながり”」

- 「全通は諦めた」「地方公演狙い」エンタメ界で広がる“チケット転売対策強化”でファンのコンサートへの向き合い方が変化 一方で「公式から高額でも良席を売ってほしい」の声も

- 「同じ女性として恥ずかしい」マナー違反が横行する公衆女子トイレのリアル 「洗面台周りが髪の毛だらけ」「個室内で動画撮影する『#トイレ自撮り界隈』」

- 財務省OB・高橋洋一氏が喝破する“新年度予算衆院通過の内幕” 減税を阻止すべく暗躍する財務省に操られた「9人の与野党政治家」の名前