相続・終活

相続・終活に関する記事一覧です。遺産の分割方法、相続税対策から、遺言の書き方、墓・葬式の準備方法まで幅広く紹介。体験談も豊富に掲載しています。

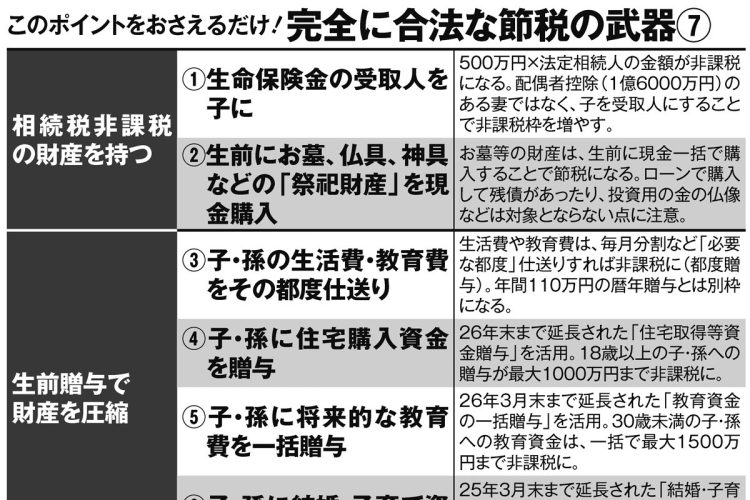

生前贈与「年110万円超」でも非課税にする方法 子供・孫の生活費を必要に応じて捻出する「都度贈与」や「特例」を賢く活用しよう

相続税対策を考える際に基本となるのが、年110万円までは控除の対象となる「暦年贈与」だ。しかし実は、条件を満たせば「年110万円超の贈与が非課税になる」というやり方がいくつもあることを知っておきたい。 …

2024.02.09 16:00

週刊ポスト

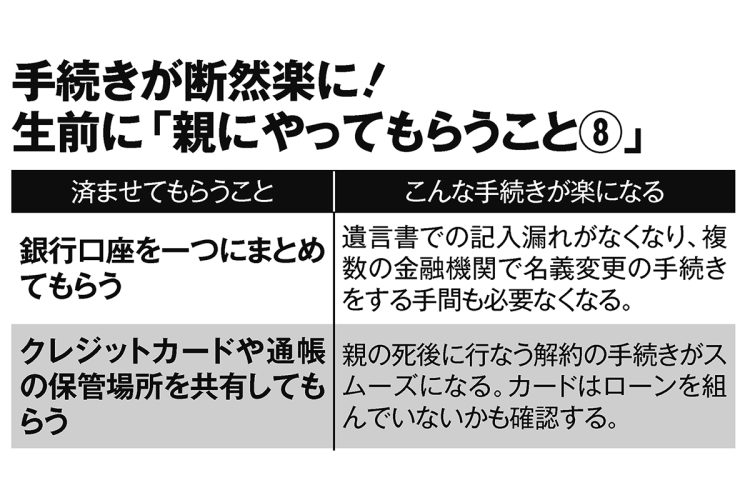

【相続登記の義務化が4月スタート】面倒な手続きを避けるには「親の存命中に不動産を売却してもらう」が有力な選択肢に

今年4月にスタートするのが「相続登記の義務化」だ。これまで、土地や建物の所有者が亡くなった場合、不動産登記の名義変更は義務ではなかった。故人宛てに送られてくる固定資産税納付書を使って誰かが納税してい…

2024.02.08 07:00

週刊ポスト

【実家を相続する際のポイント】“評価額が8割減”になる「小規模宅地等の特例」は最大限活用したい

多くの人が頭を悩ますのが「実家の相続」だろう。手続きが煩瑣なことに加えて相続税などのことも考えなければならない。どのような対策があるのか。 マイホームは、路線価の上昇や周辺開発などの影響を受けて、…

2024.02.07 16:00

週刊ポスト

【生前贈与のルール変更で課税強化】シンプルな対応策は“子ではなく孫に贈与” ただし“孫の人数による争い”に注意

手間がかかり税金がかかり、家族の説得に時間もかかる―─そんな面倒な相続の手続きを楽に終わらせるには、どうしたらいいのか。実は、大マジメに取り組まずとも手間や負担が少なくなり、かつ税務署にも文句を言わ…

2024.02.06 07:00

週刊ポスト

相続財産圧縮の切り札となる「生命保険」 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠、受取人は「妻」ではなく「子」にしたほうがメリット大

相続税は課税強化が進んでおり、かつてのように“お金持ちだけが関係のある税金”ではなくなってきている。 2015年の制度改正による課税強化で、相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「30…

2024.02.03 15:00

週刊ポスト

相続トラブルを避けるため『遺言書』を親に書いてもらうためのあの手この手 「親の心情に寄り添って」「プロの手を借りる」

相続の手続きを円滑に進めるうえでは、「遺言書の有無」がカギとなる。遺言書には法的な効力があり、誰が何を相続するかがきちんと書き残されていれば、手続きは円滑に進みやすい。 一方、遺言書がなかったり、…

2024.02.02 15:00

週刊ポスト

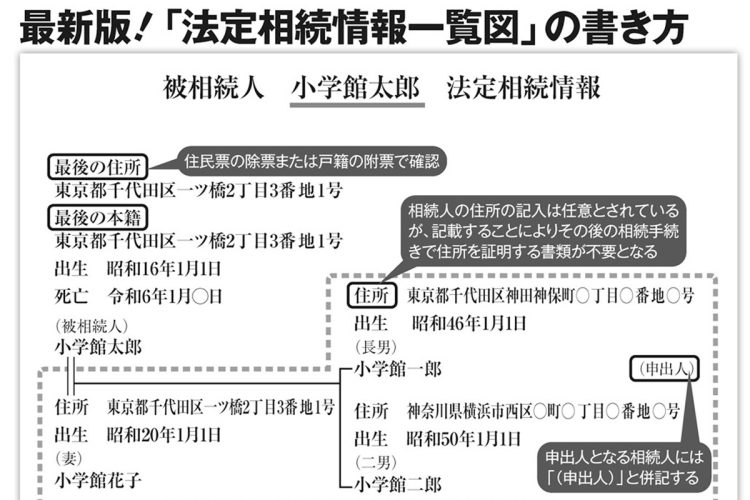

煩雑な相続手続きを格段に簡略化する一枚の書類「法定相続情報一覧図」 その申請手順とひな型の書き方

身内が亡くなった際、多くの人が直面するのが相続の手続きに必要となる面倒な「書類集め」だ。昨年、急病で父を亡くしたAさん(55)がこう振り返る。「めちゃくちゃ大変でした。まず、相続の手続きをするには、父…

2024.02.01 16:00

週刊ポスト

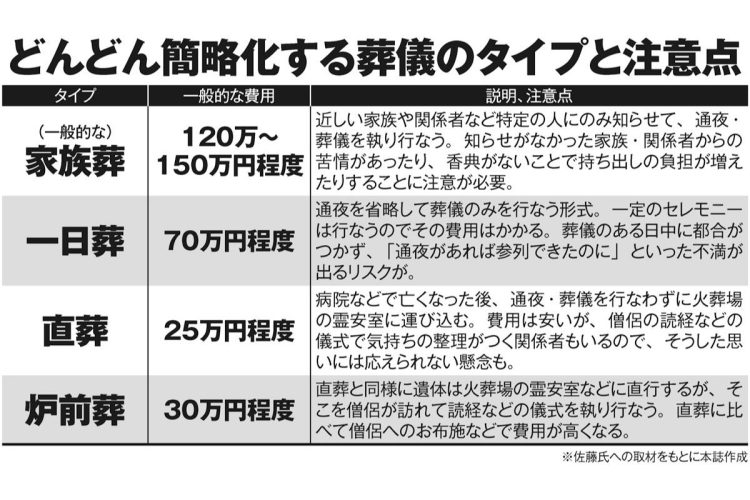

一日葬や直葬など「簡略化が進む葬儀」の注意点 手間やコストが抑えられる一方で、段取り不足や気持ちの整理がつかないことも

コロナ禍を経て、定着した家族や近しい友人など限られた一部の人だけが招かれる「家族葬」。その一方で、多くの関係者が参列するのが「一般葬」となるが、その分類とは別に、葬儀自体を簡略化していく流れがある…

2024.01.29 15:00

週刊ポスト

【家族葬の落とし穴】「故人の兄弟姉妹を呼ばない」がトラブルの種に “誰を呼ぶか”についての意思疎通が大切

故人と縁のある人に広く声をかけて、最後のお別れを──そんな葬儀の常識はコロナ禍を経て、大きく塗り替えられた。ごく近しい人だけに出席者が限られる「家族葬」が当たり前になり、「コロナ後」となってもそれが…

2024.01.28 15:00

週刊ポスト

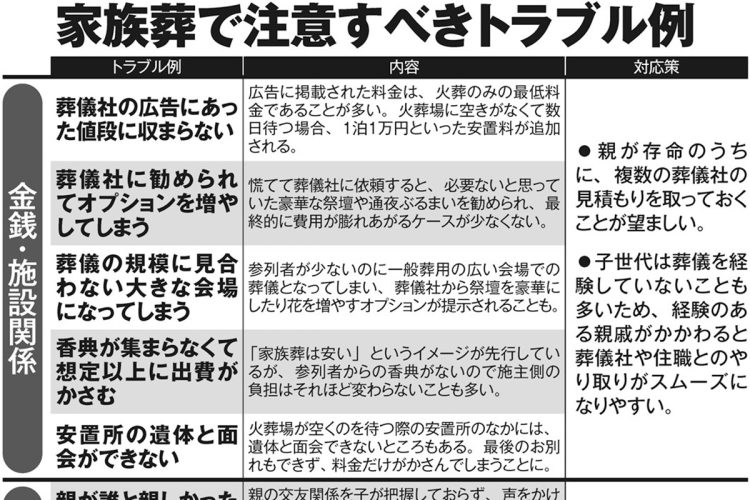

【家族葬】トラブル急増の背景「香典なしで施主の負担増」「子世代に葬儀の経験がない」「少人数なのに斎場が広すぎる」

故人と縁のある人に広く声をかけて、最後のお別れを──そんな葬儀の常識はコロナ禍を経て、大きく塗り替えられた。ごく近しい人だけに出席者が限られる「家族葬」が当たり前になり、「コロナ後」となってもそれが…

2024.01.27 15:00

週刊ポスト

「費用30万円」のはずが最終的に90万円に… 増える「家族葬」のトラブル、見積もりで注意すべき点を専門家が解説

故人と縁のある人に広く声をかけて、最後のお別れを──そんな葬儀の常識はコロナ禍を経て、大きく塗り替えられた。ごく近しい人だけに出席者が限られる「家族葬」が当たり前になり、「コロナ後」となってもそれが…

2024.01.26 07:00

週刊ポスト

【すい臓がんステージIV宣告】森永卓郎氏が息子に託した全財産リストが収められたUSBメモリー 亡き父の遺産相続での「地獄の手続き」を教訓に

「沈黙の臓器」といわれ、早期発見が難しいすい臓がん。私たちに節約の意味や楽しさを教えてくれた経済アナリストの森永卓郎さん(66才)は、そのすい臓がんステージIVと診断されたが、「実感としては何の変化もな…

2024.01.10 07:00

女性セブン

遺言書に「遺産は均等に分ける」と書いてもトラブルは起こる 揉めないためには「なぜこう分けるのか」の付記が重要

相続トラブルを回避するために重要なのが、「遺言書」だ。故人が法的に有効な遺言書を残していれば、原則としてその通りに遺産が配分される。 それならば、子供たちが争わないように「遺産は均等に分ける」とい…

2024.01.05 15:00

週刊ポスト

生前贈与がトラブルにつながる家族の共通項 揉めない鉄則は「自分だけ知らされていない人」を作らない

幸せな生涯を締めくくるためには、自身が亡くなった後の「相続」への備えも欠かせない。 相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で、妻と子1人が相続人の場合、遺産総額が4200万円を超えると相…

2024.01.04 15:00

週刊ポスト

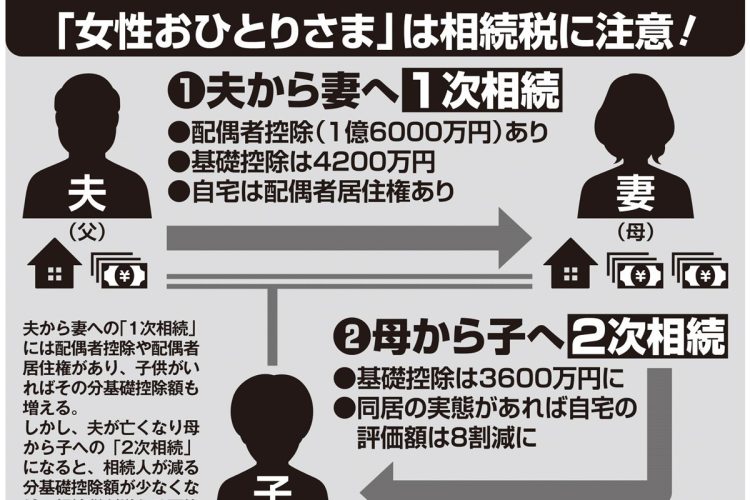

【相続特例の落とし穴】一次相続で同居の長男が実家の相続を遠慮、二次相続で莫大な税金がかかるカラクリ

相続には様々な“得する特例”が存在する。最もよく知られているのが、親と同居する子が自宅を相続する際、土地(330平方メートル以内)の評価額が最大8割減になる「小規模宅地等の特例」だろう。1億円の土地でも20…

2024.01.03 16:00

週刊ポスト

【相続税対策に効果の大きい生命保険】受取人は「配偶者」か「子」か、選択を間違えると対策も“水の泡”に

相続税対策で効果が大きいとされるのが「生命保険」の活用だ。被相続人が亡くなった際の死亡保険金は「みなし相続財産」だが、そこには「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。たとえば、夫が亡くなり、妻…

2024.01.02 16:00

週刊ポスト

【遺言書の準備】エンディングノートを下書き代わりに活用、「デジタル遺産」も書き出して家族と共有を

特に資産家というわけでなくても、普通の家庭でも起こるのが相続トラブル。相続を“争続”にしないためには、やはり遺言書をつくっておくべきだが、どのように準備すればよいのだろうか。 まずは、相続人の有無と…

2024.01.01 16:00

女性セブン

【お墓のトラブル相談】寺院が石材店を指定、もっと安い他の石材店に頼むのはルール違反なのか? 弁護士が解説

人生の行き着く先、それがお墓。実際に墓石を作る際、寺院から石材店を指定されるケースがある。指定に反して安い石材店に頼むのはルール違反なのか? 実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説…

2023.12.31 19:00

女性セブン

「実家を早めに処分しておけば…」森永卓郎さんが語る相続手続きの苦労と後悔 厄介だったのは「不動産の鑑定」

親が亡くなった後の実家をどうするか、そのまま放っておくと近い将来、「負動産」となり、大きな負担となりかねない。だからこそ、家族で「実家じまい」の話し合いを進めなくてはならない。著名人でも「実家じま…

2023.12.27 07:00

週刊ポスト

【ひとりっ子が「母からの相続」に苦しむ現状】夫に先立たれた妻の「おひとりさま相続」、対策は生命保険・生前贈与・養子縁組など

相続は“夫がやるべきこと”とどこか他人事になっている女性もいるのではないだろうか。とはいえ、女性の寿命が長い時代、夫に先立たれたらどうなるか。実は、相続は「夫から妻へ」よりも、「母から子へ」渡るとき…

2023.12.26 16:00

女性セブン

注目TOPIC

令和の米騒動を受けて「自分の代で終わらせようと思う」米農家の決意 理不尽な現状に偽らざる本音

- 「向かい合わせに座ればテーブルが空くのに…」カフェの2人テーブルをつなげて横並びする人への不満 店員が対面席に案内すると「隣同士で座れないならいいです」

- 「全通は諦めた」「地方公演狙い」エンタメ界で広がる“チケット転売対策強化”でファンのコンサートへの向き合い方が変化 一方で「公式から高額でも良席を売ってほしい」の声も

- 【みずほ銀行・貸金庫窃盗事件】1億円超の現金・金塊を盗んだ元行員女性の素性“別の窃盗事件でも逮捕されていた” 現在は「ちゃんと働いている」と家族が取材に応じる

- 財務省OB・高橋洋一氏が喝破する“新年度予算衆院通過の内幕” 減税を阻止すべく暗躍する財務省に操られた「9人の与野党政治家」の名前