年金 の記事一覧

国民年金「納付期間5年延長」なら実質的な大増税 給付開始が70才になる可能性も

1人当たり毎月約1万6600円──国民年金の保険料の支払いは、給料が上がらず物価も高騰するいま、家計の大きな負担になっている。 意外に知られていないが、国民年金への加入は国民の義務だ。1986年4月から法律で「…

2022.10.23 07:00

女性セブン

貯蓄と年金だけでは到底足りない 高齢夫婦世帯は「年間40万円の赤字」の厳しい現実

いまや、60代後半の高齢者の2人に1人が働く時代。中でも、女性の就業率は70.9%と、「老後はのんびり年金暮らし」というのはもはや夢物語。それだけ、苦しい生活を強いられている高齢者が多いということだ。年を…

2022.10.19 07:00

女性セブン

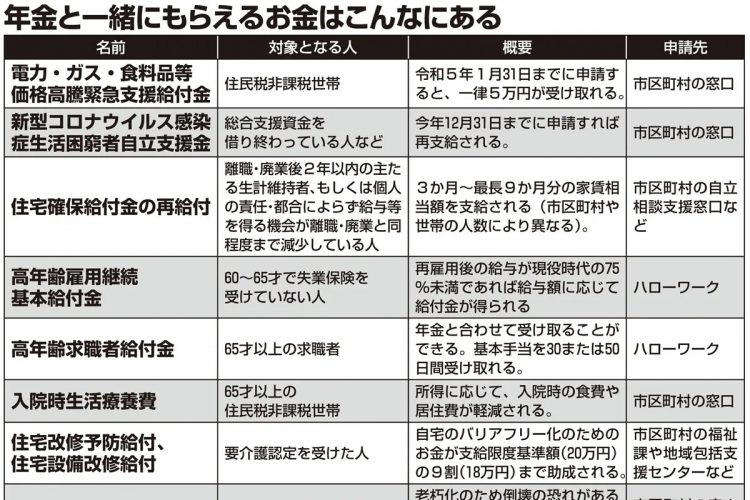

生活が苦しい時「払わなくていいお金」「もらえるお金」 年金や国保支払い免除、住居費3か月分支給も

値上げラッシュで家計が逼迫するなか、賃金は上がらず、公的年金の支給額も目減りしている。そうした中で、もし本当に生活が苦しくなったとき、どうすればよいか。実は、生活に困っている人が「払わなくていいお…

2022.10.18 15:00

女性セブン

国民年金、納付45年に延長検討 60代前半の自営業者・元会社員は100万円負担増の「令和の年金大改悪」

政府が国民年金の保険料納付期間を現行制度における20~59歳という「40年間」から、20~64歳の「45年間」とする検討に入ったことが報じられ、注目を集めている。共同通信が10月15日に〈国民年金、納付45年へ延長…

2022.10.16 16:00

マネーポストWEB

国民年金を厚生年金で穴埋めする年金大改悪 次は「専業主婦の第3号被保険者」が狙われる

自営業者やフリーランスが加入する国民年金の目減りを抑制するために、サラリーマンが加入する厚生年金の報酬比例部分(2階部分)の支給額を減らす「令和の年金大改悪」の議論が話題となっている。インフレ時に年…

2022.10.14 07:00

マネーポストWEB

少子化対策で「年金生活者が出産一時金の財源負担」の方針 専門家から「やっていることが無茶苦茶」の指摘

物価高騰が国民生活を直撃するなか、岸田文雄・首相は10月3日の所信表明演説で「家計・企業の電力料金負担の増加を直接的に緩和する、前例のない、思い切った対策を講じます」と訴えた。しかしそのウラで、国民を…

2022.10.12 07:00

週刊ポスト

国民年金を厚生年金で穴埋め 岸田政権が進める「令和の年金大改悪」の姑息なトリック

“100年安心”を掲げた「平成の年金改革」では保険料が13年間にわたって毎年引き上げられたうえ、年金支給額を“自動減額”する「マクロ経済スライド」が導入された。安心どころか、老後不安は一層高まったが、岸田政権…

2022.10.11 07:00

週刊ポスト

老後資金2000万円は不要? 定年後も働けば「1000万円」でも不自由なく暮らせる現実

2021年の日本人の平均寿命は、女性87.57才、男性が81.47才。コロナ禍の影響で10年ぶりに短くなったが、それでも世界トップクラスの長寿大国なのは変わらない。65才で定年を迎えても、あと20年以上は現役が続く。…

2022.10.04 07:00

女性セブン

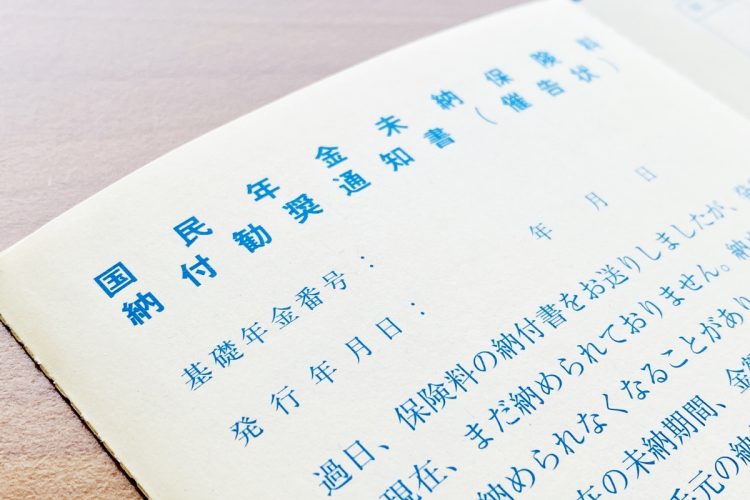

「政治家不信でもう年金を払いたくない」は通じるのか? 未納で受ける罰とは

国民全員が20歳になったら加入することとなる年金。その保険料の納付を拒むと、法的にどんな問題があるのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。【相談】 自営業です。先の参議院選…

2022.09.21 16:00

週刊ポスト

立ち食いそば屋「10円の値上げ」で常連客が消える 日本の貧困化で年金生活者の苦境

値上げラッシュが家計を直撃するなか、肝心の収入が増えなければ日本人の貧困化はどんどん進み、大多数だったはずの中間層までもが貧困層に陥る「一億総下流社会」に突入してしまう──経済ジャーナリストの須田慎…

2022.09.01 07:00

マネーポストWEB

10月から「ほぼ全員が加入可能」のiDeCo 新たに加入対象となった会社員が検討すべきこと

「老後2000万円」問題など、老後資金の重要性が高まるなか、iDeCo(個人型確定拠出年金)が注目されている。これまでは加入に制限も多かったが、今年10月のルール改正により、20歳以上65歳未満の年金加入者は“ほぼ…

2022.08.25 19:00

マネーポストWEB

長期化する円安で大ダメージを受ける年金生活者 物価は上がっても受給額は減少

今春以降急速に進んだ円安が、日本経済に深刻なダメージを与え続けている。7月中旬には為替相場が一時1ドル139円台に突入し、24年ぶりとなる円安を記録した。 今後も円安が続き、値上げが続くとすれば、どんな事…

2022.08.21 16:00

週刊ポスト

意外と多い「年金のもらい忘れ」 特別支給の老齢厚生年金、加給年金など

値上げラッシュが家計を苦しめているが、「申請すればもらえるお金」は案外ある。年金も見逃せない。手続き自体は年金事務所などに請求書類を提出するだけのものも少なくないが、ブレイン社会保険労務士法人代表…

2022.07.25 15:00

週刊ポスト

遺族年金の申請、手続き1回で終わることは稀 社労士の手を借りるメリットは大きい

身内が亡くなった後の手続きは非常に煩雑。だからこそ、その手続きに専門家の手を借りることも多いだろう。たとえば、年金のプロである「社会保険労務士」がいる。 社会保険労務士法人LMC社労士事務所代表の社会…

2022.06.26 16:00

週刊ポスト

夫に先立たれた妻の遺族年金の算出方法 遺族厚生年金は「夫の年金の75%」が目安

女性の平均寿命は87.74才、男性の平均寿命は81.64才。夫に先立たれる妻は少なくないだろう。夫を失った妻にとって、生活の頼みの綱になるのが遺族年金だ。夫が会社員や公務員だった場合、妻が受け取ることができ…

2022.06.16 16:00

女性セブン

夫に先立たれた妻がもらえる年金の基礎知識 再婚・死後離婚したらどうなる?

「人生100年時代」とはいえ、ふたりそろって100才まで添い遂げられる夫婦は少ない。厚労省の最新データによると、女性の平均寿命は87.74才。一方、男性の平均寿命は81.64才と、実に6.1才もの差がある。 夫の身にも…

2022.06.14 16:00

女性セブン

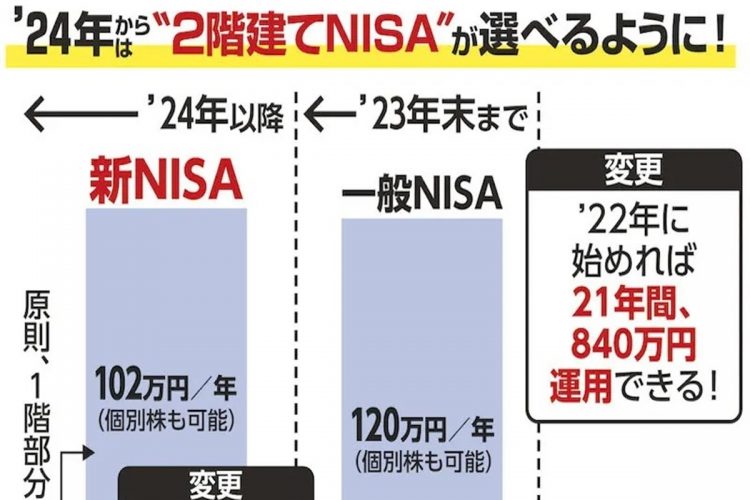

「つみたてNISA」制度改正で拠出期間延長 2022年中に始めると21年分非課税に

年金をもらっているだけでは、「ゆとりある老後生活」は送れそうにない──。そう思うなら、公的年金だけでは足りない分の老後資金を準備するために考えておきたいのが、「じぶん年金」だ。 じぶん年金とは、自分…

2022.05.21 15:00

女性セブン

5月から加入年齢上限引き上げの「iDeCo」 60才過ぎても加入すべきか

4月から年金制度が大きく変わった。年金の受給開始時期を遅らせることで年金額が増える仕組みになっている「繰り下げ受給」や、働きながら受け取る「在職老齢年金」などの仕組みが改正され、新制度をうまく使えば…

2022.05.19 19:00

女性セブン

年金受給の賢い選択 定石は「妻だけ繰り下げ」、開始時期は1か月単位で調節を

今年4月以降は、将来のお金に直結する年金の制度改正が目白押し。まず注目したいのが、年金の受給開始時期を遅らせる「繰り下げ」の上限年齢の引き上げだ。これまでは、受給開始を遅らせられるのは70才までだった…

2022.05.17 15:00

女性セブン

年金制度改正を解説 75才まで繰り下げて「受給額84%増」は本当にお得か?

6月15日、今年度最初の公的年金の支給日を迎える。だが、多くの人はこの日初めて、4月よりも受給額が減っていることに気づくだろう。 年金は2か月分がまとめて振り込まれるため、前回の支給日である4月15日に受…

2022.05.13 15:00

女性セブン

注目TOPIC

フィスコ経済ニュース

- 【注目トピックス 市況・概況】国内株式市場見通し:投資家心理が徐々に改善、本格化する決算発表に注目 (4月26日 12:29)

- 【注目トピックス 市況・概況】新興市場見通し:決算を手掛かりとした日替わり的な物色中心か (4月26日 12:27)

- 【注目トピックス 市況・概況】米国株式市場見通し:「ベッセントプット」確認で買戻し優勢の展開に (4月26日 12:26)

- 【注目トピックス 日本株】個人投資家・有限亭玉介:米不足&物価高の中の増税!財務省解体デモで盛り上がる注目株【FISCOソーシャルレポーター】 (4月26日 10:00)

- 【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般買い優勢、シカゴは大阪比220円高の36000円~ (4月26日 8:14)