節税 の記事一覧

年金生活者 子供と同居する場合、税制面で得する方法は?

政府が受給開始年齢の引き上げを検討するなど、年金大改悪を前にして老後の「お金」の悩みを抱えている人は少なくない。「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が講師を務める老後資産セミナーでも切実な質…

2019.01.04 16:00

週刊ポスト

年金生活でも節税できる 「年金確定申告」のやり方

年金受給者でも節税できることをご存じだろうか。公的年金の受給額が「年間400万円以下」ならば、原則として確定申告は不要だ。しかし、年金生活者でも確定申告すれば還付を受けられる(図参照)。「特に医療費は…

2019.01.03 11:00

週刊ポスト

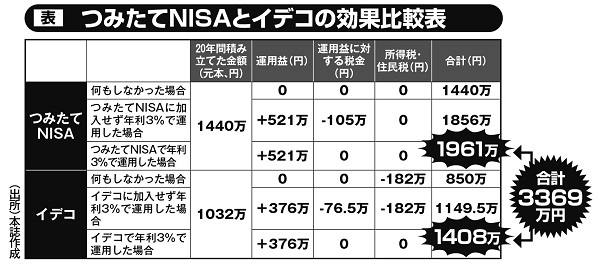

つみたてNISAとiDeCoを使って老後資金3000万円を確保する

医療費や介護費など、老後にかかるお金を考えると、定年後の30年、40年を年金と貯金だけで賄おうとすることに、不安を感じる人も多いだろう。そんな人におすすめしたいのが「つみたてNISA(少額投資非課税制度)…

2018.12.30 17:00

女性セブン

相続税対策の皮肉な現実 生前贈与していた独身の子が先に亡くなると…

人生100年時代が迫る中、長生きすることによって生じる「まさか」は相続で起きる。現在、60歳以上の高齢者世帯の平均貯蓄額は2384万円、4000万円以上の貯蓄を持つ世帯は全体の約12%にのぼる。これは持ち家など不…

2018.12.11 15:00

週刊ポスト

「空き家」を放置したまま相続するとこんなに損をする

地方でひとり暮らしをしていた親が亡くなり、誰も住む予定のない実家を相続して数年放置している──という人は注意が必要。相続コーディネーターの曽根恵子さんが話す。「誰も住んでいない家でも固定資産税は当然…

2018.12.10 15:00

女性セブン

子や孫名義の口座に「毎年110万円のコツコツ贈与」の落とし穴

自分が亡くなった後に相続税がかかることを考慮して、子供や孫が生まれた時から、大きくなったら渡すつもりで、子供や孫名義の口座にコツコツ預金している人は少なくないだろう。しかし、ここには落とし穴がある…

2018.12.07 15:00

女性セブン

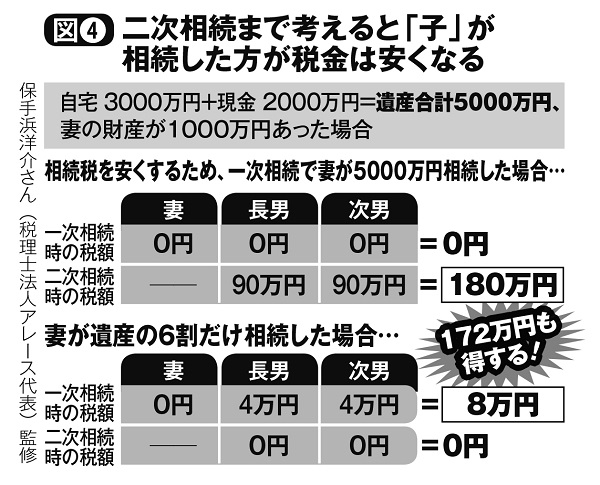

夫の死後「とりあえず全遺産を妻が相続」、あとで大損するケースも

2019年1月から始まる制度改正で相続に注目が集まっているが、「節税したつもりなのに、結果的に税金が高くなった」「遺産分割で親族で揉めた」──曖昧な知識のまま相続に挑むと、後悔することも少なくない。だから…

2018.12.06 15:00

女性セブン

損しないための相続対策 年間110万円の非課税枠を使いコツコツ贈与を

財産が世代を超えて受け継がれる時、課される相続税はできれば抑えたい。そのためのポイントがある。1万4000件以上の相談を受けた経験を持つ、相続コーディネーターの曽根恵子さんは、「相続財産をできるだけ減ら…

2018.11.26 15:00

女性セブン

リフォーム費用は補助金・給付・減税のフル活用で取り戻そう

夫婦のどちらかが「要介護認定」を受けたとき、バリアフリーのリフォームにかかった自宅改修費を取り戻すことが可能だ。まず介護保険を申請すれば、玄関や廊下、浴室、トイレなどへの手すり取り付けの工事費用が…

2018.11.25 07:00

週刊ポスト

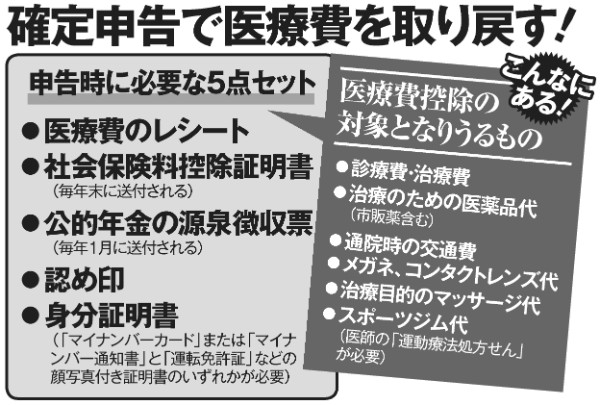

年内に準備すべき確定申告の書類 タクシー代やスポーツジム領収書も

会社勤めの人にとってはあまり馴染みのない「確定申告」だが、税金を取り戻す絶好の機会となる。まず医療費だ。年間10万円を超えた分から税金の還付を受けられるが、確定申告が必要になる。範囲は、病院や薬局に…

2018.11.23 07:00

週刊ポスト

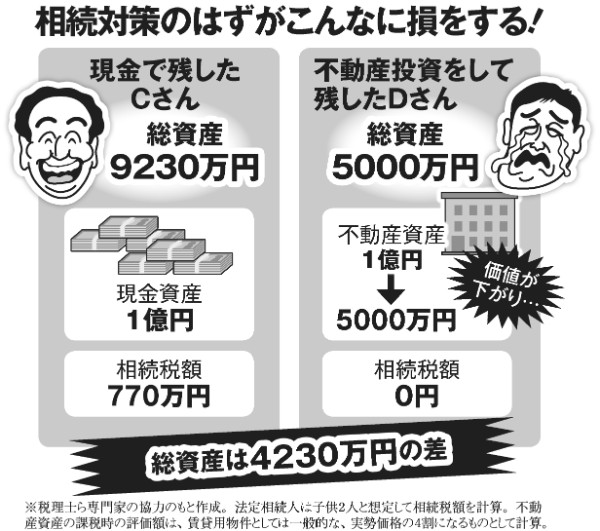

節税目的のマンション投資やアパート経営に潜む大リスク

節税のためと思って資金を投じた結果、大きな損失につながることもある。特に注意すべきなのが、「マンション投資」や「アパート経営」などの投資用不動産による相続税対策だ。 相続する際、現金や株式などの有…

2018.11.22 16:00

週刊ポスト

固定資産税の過大徴収分の回収、カギはご近所との情報交換

「消えた年金」や「納め過ぎた相続税」など、手続きを踏むことで“本当は取り戻せるお金”は数多く存在しているが、自治体の「取り過ぎ」が問題化しているのが固定資産税だ。 2017年12月、東京都内の男性が都税事務…

2018.11.22 11:00

週刊ポスト

相続できないお金や控除での過払いに注意 5年以内なら還付請求も

遺産相続では必要となる書類も多く、土地の登記簿謄本なども揃えなければならないことから、ほとんどの場合税理士に依頼することになる。税理士に任せれば安心のはずだが、実際には過払いが多く起きているという…

2018.11.07 11:00

週刊ポスト

自宅相続時の相続税過払い実例 図面だけではわからない問題点も

遺産相続では必要となる書類も多く、土地の登記簿謄本なども揃えなければならないことから、ほとんどの場合は、税理士に依頼することになる。税理士は言うなれば“税金のプロ”だ。にもかかわらず、過払いが多く起…

2018.11.06 07:00

週刊ポスト

不動産などの相続 過払いが8割にも上る理由とは

2019年1月以降、改正民法の施行により相続制度が大きく変わる。配偶者の権利を拡充したり、自筆遺言の一部をワープロ打ちできるようになるなど、現代の社会情勢に即した変更だ。2015年の基礎控除縮小で、かつて「…

2018.11.04 16:00

週刊ポスト

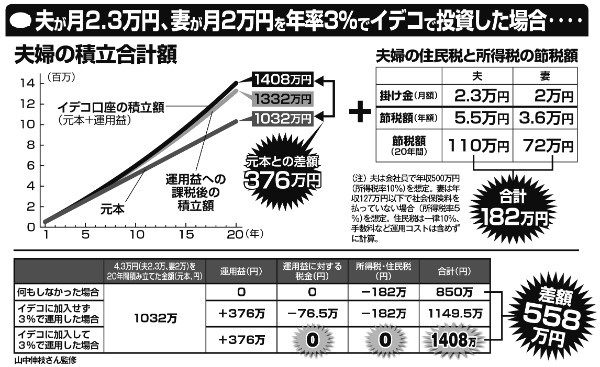

夫婦で「イデコ投資」シミュレーション 20年で558万円の差も

現在の年金の給付水準では、生活費が足りなくなったり、医療費にお金がかかったりして「老後破産」に陥る人が少なくない。それなのに、そう遠くない未来に、年金給付額はさらに減らされ、現役時代の半分ほどの収…

2018.11.02 16:00

女性セブン

相続税、税理士変えたら200万円還付の例も なぜそんなことが起こるのか

2019年1月以降の相続の新ルール施行を前に、とりわけ関心が高いのが税にまつわる話題だ。少しでも税負担を軽くしたいと考えるのは自然なことだが、そもそも相続税の“払い過ぎ”が著しく多いという現実をご存じだろ…

2018.11.02 15:00

週刊ポスト

年金不安を補うための「じぶん年金」としてイデコが注目される理由

毎年、少しずつ年金額は減っている。少子高齢化と長寿化の影響で、どうしても受給額を減らしていかないと、年金制度自体が破綻してしまいそうなのだ。 さて、そこで問題なのは、「一体いくら減らされるのか」と…

2018.10.31 15:00

女性セブン

年金少ない自営業者 同居する子供の扶養家族になる防衛策も

「生涯現役社会」に名を借りた“年金支給先延ばし時代”が近づいている。安倍政権が進めようとしている年金大改悪で、年金の支給開始年齢が現行の65歳から68歳、さらに70歳以上へと引き上げられようとしており、受給…

2018.10.28 16:00

週刊ポスト

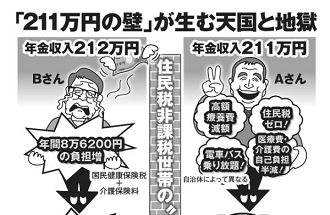

年金「211万円の壁」のカラクリ 受給額減らして得する「逆転の発想」

安倍政権は、年金支給開始年齢を「65歳」から「68歳」に引き上げるための地ならしを進めている。さらにその先には「70歳」への引き上げも検討されている。そうした年金改悪に、国民はどう対抗すべきなのか。 本…

2018.10.10 16:00

週刊ポスト

注目TOPIC

フィスコ経済ニュース

- 【注目トピックス 市況・概況】国内株式市場見通し:投資家心理が徐々に改善、本格化する決算発表に注目 (4月26日 12:29)

- 【注目トピックス 市況・概況】新興市場見通し:決算を手掛かりとした日替わり的な物色中心か (4月26日 12:27)

- 【注目トピックス 市況・概況】米国株式市場見通し:「ベッセントプット」確認で買戻し優勢の展開に (4月26日 12:26)

- 【注目トピックス 日本株】個人投資家・有限亭玉介:米不足&物価高の中の増税!財務省解体デモで盛り上がる注目株【FISCOソーシャルレポーター】 (4月26日 10:00)

- 【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般買い優勢、シカゴは大阪比220円高の36000円~ (4月26日 8:14)