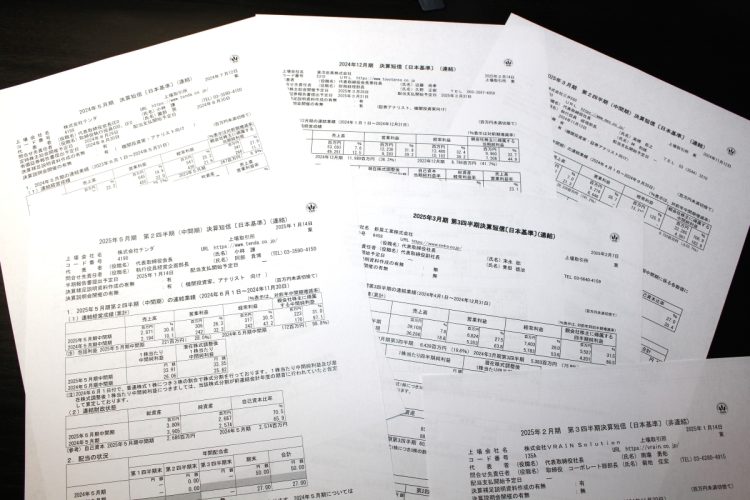

大阪・道頓堀のタコ焼き屋で使うタコにも異変が(イメージ)

物価水準の低さに空前の円安が加わり、訪日外国人にとっては天国のような“安すぎニッポン”。一方で日本国内で大きな問題となってくるのが、アジア諸国に対する「買い負け」である。他国がモノを高く買えるようになったことで、国内に商品が入ってこなくなるのだ。

日本の高級食材の代表ともいえるマグロ。農水省が公表している1988年から2020年の「マグロ類」の輸入量は、46万トンから28万トンにまで減った。

漁獲量の減少もあるが、輸入量が下がった理由について、『買い負ける日本』の著者で調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏はこう解説する。

「中国の富裕層の間でマグロ解体ショーの人気が高まるなど、アジアのバイヤーが日本の港のセリでも買い漁るようになっています。卸業者に聞くと、中国系バイヤーが入った漁業系のセリでは、価格が1.3倍程度に跳ね上がるそうです。最近ではマグロだけでなく、ズワイガニなどの甲殻類も買い負けしている状態だと聞きます」

マグロやカニなどの高級食材だけでなく、大衆的な食材だったタコにも影響が及んでいる。大阪・ミナミの道頓堀では、今年に入って異変が起きている。地元のタコ焼き屋店主が語る。

「大阪のタコ焼きは、大粒で歯ごたえのあるアフリカのモーリタニア産のタコやないとアカンねん。せやのに、仕入れ値がどんどん上がって、今は10年前の2倍以上の1キロ1500円になった。仕方なしに比較的安い国産のミズダコを使っとるけど、仕入れは不安定やし、食感も違うんやな」

やむを得ず2割値上げしたというが、「外国人観光客はまだしも、関西のおばちゃん連中からは『高いんちゃうか』と相手にされんようになった」(同前)という。

続きを読むには

マネーポストWEBへの

ログインが必要です。(※無料)

小学館IDをお持ちの方はこちら

初めてご利用の方はこちら