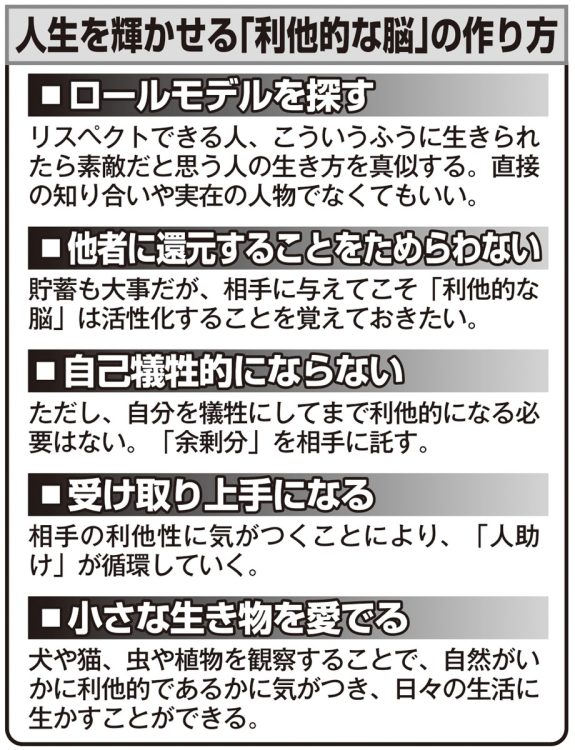

人生を輝かせる「利他的な脳」の作り方

空腹の個体に血を分ける吸血コウモリ

同書では、サルの生態として自分だけが食べ物を得るよりも、近くにいるサルも一緒に食べ物を受け取れる行為を選ぶことを明らかにした研究から、線路に落ちた見知らぬ男性をとっさに助けた2児の父の例まで、あらゆる利他的な行為が科学的に分析されている。

しかし、生物学の世界においては長らく真逆の理論、つまり「生物の本能は利己的である」という説が主流だった。

「そのきっかけはイギリスの生物学者リチャード・ドーキンスが1976年に出版した『ザ・セルフィッシュ・ジーン(利己的な遺伝子)』という本がベストセラーになったこと。

生物の個体は遺伝子の乗り物にすぎず、その唯一の目的は自己を複製し増殖すること。だから生物は縄張り争いやオスによるメスをめぐる争いなど、基本的に自分だけに利益をもたらすよう行動し、それゆえに生命が進化してきたという内容でしたが、その後どんどん拡大解釈が進んでいきました。例えば男性が浮気性なのは自分の遺伝子を拡散するためだから仕方がないとか、倫理的に問題がある行為に利己的遺伝子論が持ち出されるようにすらなったのです」

過熱する利己的遺伝子ブームに、福岡さんは違和感を覚えていた。

「植物の生き様ひとつ取っても、光合成を繰り返して自分たちに必要な分を超えて過剰に酸素を放出し、茂らせた葉っぱを虫に、実は鳥に食べさせている。枯れて落ち葉になってからも土の中の微生物の糧として役立つなど、生涯を通じて非常に寛容に利他的な営みをしています。もし植物が利己的に振る舞っていたら人間を含め、ほかの生物が地球上に生存する余地はなくなるでしょう。

昆虫や動物たちも同様で、食物連鎖の関係はあるものの、お互いの繁栄のために必要以上に食べず、またほかの生物の食糧を奪うことはしません。その証拠に、同じアゲハチョウであっても、クロアゲハはみかん、キアゲハはせりと、主食とする葉っぱは異なります」

もっと顕著に利他的な行動を取る生き物もいる。

「その代表格が吸血コウモリです。餌にありつけた個体が腹を減らした個体に血を吐き戻して与えるという助け合い行動をする。それは必ずしもつがいや子供だけが対象ではありません」