(シリーズ続く)

【プロフィール】

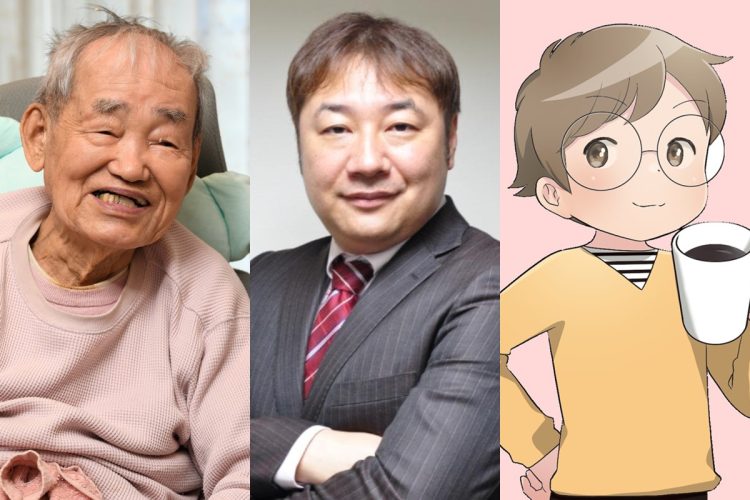

島崎晋(しまざき・すすむ)/1963年、東京生まれ。歴史作家。立教大学文学部史学科卒。旅行代理店勤務、歴史雑誌の編集を経て現在は作家として活動している。『ざんねんな日本史』、『いっきにわかる! 世界史のミカタ』など著書多数。近著に『呪術の世界史』などがある。

〈プレミアム連載「投資の日本史」を読む〉

■大和政権が「全国支配」の足がかりとした朝鮮半島「伽耶」への進出 200年超に及ぶ出兵コストに見合ったリターンの中身

■「遣隋使」「遣唐使」──遭難率4割のハイリスク事業が200余年も継続された理由 人材を“複数の船に均等に”分乗させるリスクマネジメントも

■大河ドラマでは描かれない藤原道長“貴族の頂点”に至る道 一条天皇の心を長女・彰子に振り向かせた「唐物攻勢」

■藤原道長が一門の栄華のために活用した「仏教信仰」 それは頼通の平等院に受け継がれ日本人の美意識に影響を与えた

■【藤原道長と荘園】「実入りのよい国の受領」に家来を派遣して手に入れた「地方の権力基盤」 そこには政治力・人事権・財力の循環が欠かせなかった

■「平氏にあらずんば人にあらず」の世を築いた平清盛 “瀬戸内海の掌握と治安維持”は投資であると同時にリスクマネジメントでもあった