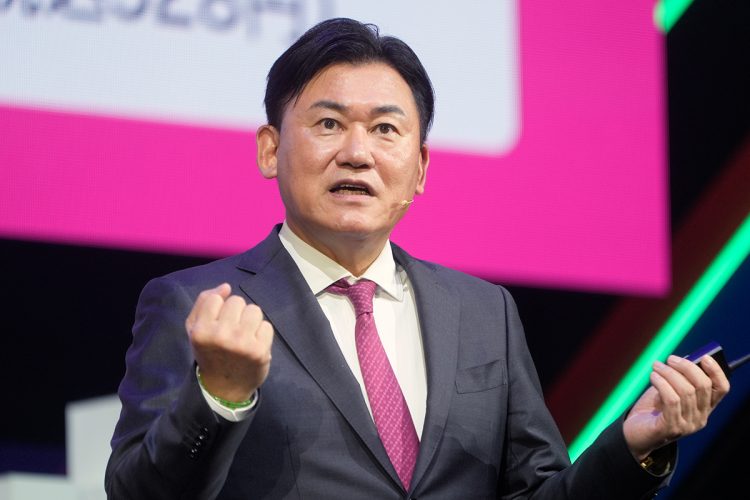

平城宮跡歴史公園(奈良市)にある復元された遣唐使船(時事通信フォト)

歴史作家の島崎晋氏が、「投資」という観点から日本史を読み解くプレミアム連載「投資の日本史」。古代の日本は国家としての形を整える過程で、大陸の先進的な制度や文物を貪欲に取り入れてきた。今日、その成果は飛鳥・奈良・平安時代を通じて建立された仏教寺院や仏像、正倉院に伝わる国際色豊かな宝物などを通じて目にすることができる。その主な導入手段・ルートとなったのが、遣隋使や遣唐使として知られる外交使節や留学生らの派遣だ。遭難率4割というハイリスクな航海だったが、そのリスクを低減するためにどのような措置を取っていたのか。そして、そこまでして得たかったリターンとはなんだったのか。(第2回)