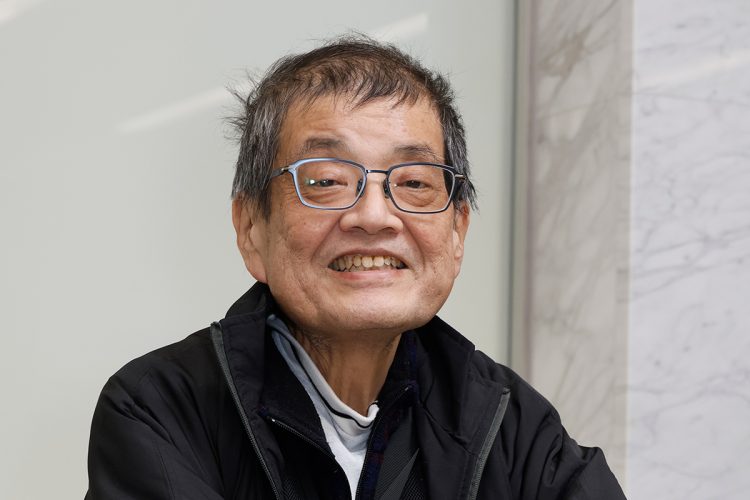

戦国最強と謳われる軍団を率いた武田信玄(東京国立博物館所蔵「武田二十四将図」より 出典:ColBase https://colbase.nich.go.jp)

群雄割拠の戦国時代、甲斐国(今の山梨県)を本拠にしていた武田氏は、信玄の時代に信濃国に進出。駿河の今川氏や相模の北条氏と同盟を結んで越後の長尾氏(上杉謙信)らと激しい争いを続けた。海がなく、平地に乏しい土地柄で、決して豊かとは言えない甲斐国を本拠としながら、なぜ武田信玄は周辺の大国と渡り合い、勢力を拡大できたのか。歴史作家の島崎晋氏が「投資」と「リスクマネジメント」という観点から日本史を読み解くプレミアム連載「投資の日本史」第9回は甲斐国を強国にした武田信玄による「インフラ投資」について考察する。(第9回)

甲斐の戦国大名、武田信玄(1521-1573)とその軍団は戦国最強と謳われることが多い。元亀3年(1572年)12月の三方ヶ原の戦いで徳川家康を完膚なきまでに叩きのめし、家康をいたく恐怖させたこと、翌年4月12日の病死により織田信長との直接対決が実現できずに終わったことなどが原因で、その強さが神秘の域にまで高められたものと考えられる。

人びとの「もしもあと数年長生きしていれば」との思いから過大評価の傾向があるとはいえ、武田信玄が越後の上杉、相模の北条、駿河の今川と渡り合いながら、甲斐一国から信濃・西上野・駿河をあわせ、大勢力に成長を遂げたことは紛れもない事実で、「最強」は言い過ぎにしても、成功者であったことは間違いない。

甲斐国(甲州)は現在の山梨県で、海に面しておらず、山ばかりで、稲作に適した平地は少ない。しかも甲府盆地を流れる釜無川は頻繁に氾濫を起こし、恵みより災いをもたらすことのほうが多い。はっきり言って、甲斐は財源に乏しい国なのである。

そんな甲斐からどうして武田信玄のような大大名が台頭しえたのか。この点について、BSテレ東『日経ニュース プラス9』の番組内コーナー「偉人たちの財務戦略 武田信玄、富を生み出したインフラ事業とは」(2022年12月16日、2023年1月20日、2月3日放送)が上手くまとめている。番組では、甲斐国25万石を130万石の大国へと成長させた信玄のインフラ投資として、「道路」「治水」「通貨」の3つが取り上げられていた。

信玄による「道路」「治水」「通貨」の整備で強国化を実現

ここで言う「道路」とは、北信濃攻略のために築いた新たな道路「棒道(ぼうみち)」を指す。甲斐から北信濃まで既存の道を利用するなら、いくつもの山を越えねばならないため、急いでも何日かかかる。それでは危急の時に対応できないため、信玄は「移動に時間がかからず、疲れない道を作るのだ」と命令。かくして、山の等高線に合わせて作られた棒道は大きな高低差がほとんどなく、山の中をほぼ一直線に走ったため、北信濃を夜明け前に発った使者がその日のうちに甲府に到達できるようになった。

軍と軍需物資の移動が速やかになっただけでなく、塩のように甲斐国内では入手できない生活必需品の流通も活発に。信玄による信濃併呑を可能にしたのは棒道であり、棒道の存在なくして武田家が大国化することはなかったと、同番組は結論付けている。

散策路として残る信玄の「棒道」(photoAC)