睡眠の重要性を再認識することが健康を保つ第一歩

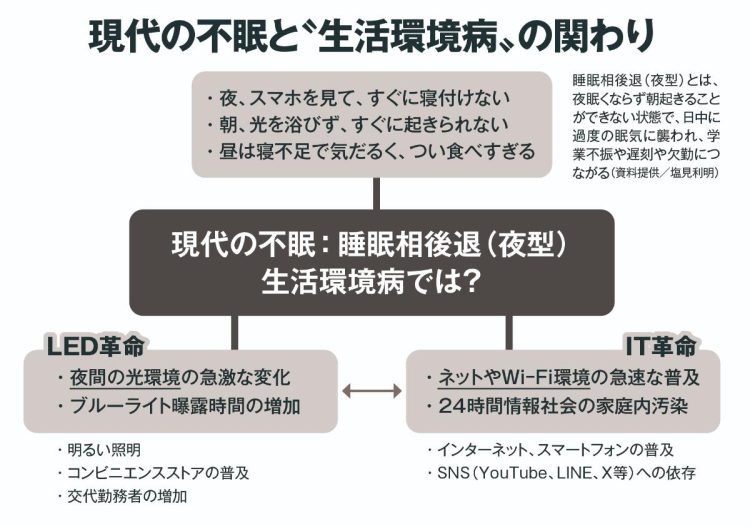

近年、SNSの動画を見せて赤ちゃんをあやす母親が増えていますが、乳幼児から高齢者にいたるまで、夜間帯のスマホやテレビなどからのブルーライトが不眠障害の原因になっています。24時間いつでもインターネットにアクセスできるという生活環境の劇的な変化は、誰もが常にブルーライトを浴びる状態を生み出しました。現代の不眠障害は生活環境から引き起こされた睡眠障害であり、社会環境に影響を受けて発症した病気=生活環境病なのです。

そもそも生活環境病は、室内気温が低い風呂場やトイレでのヒートショック、あるいは、寒い地域で悪化しやすい高血圧症などの疾病を指していました。日本は欧米に比べて室内気温が低く、それが生活環境病を引き起こすと考えられていました。他にも大気汚染による喘息やシックハウス、花粉症なども生活環境病とされていますが、地球温暖化による夏場の連夜の熱帯夜などによる睡眠環境の悪化を考えると、現代の不眠障害は生活環境病と言えるのです。

生活習慣病の治療は、食事療法や運動療法だけでは効果を期待できません。睡眠をしっかり確保したうえで食事療法や運動療法を始めることが重要で、そのためにすべき行動は、夜間ブルーライトを浴びないために寝床にスマホを持ち込まず、早く布団に入ってぐっすり眠ることです。

こうした習慣が睡眠不足を解消し、ひいては生活習慣病の発症抑制につながります。「眠る」ことの重要性を再認識する──現代を生きるすべての人にとって、これが健康を保つ第一歩なのです。

睡眠相後退(夜型)とは、夜眠くならず朝起きることができない状態で、日中に過度の眠気に襲われ、学業不振や遅刻や欠勤につながる(資料提供/塩見利明)

【プロフィール】

塩見利明(しおみ・としあき)/愛知医科大学名誉教授、広島大学医学部・客員教授。1978年愛知医科大学医学部卒業。1989年米国スタンフォード大学で睡眠時無呼吸症候群(SAS)研究の第一人者、クリスチャン・ギルミノー教授に師事。2000年本格的な睡眠医療センター、2008年日本初の睡眠科をそれぞれ愛知医科大学病院に開設。内科領域における睡眠医療のパイオニアとして活躍する。

取材・文/岩城レイ子