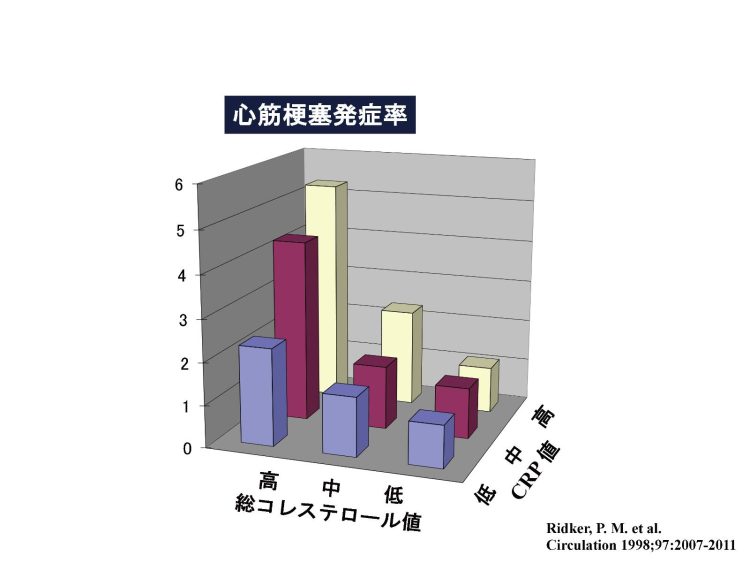

総コレステロール値と独立してCRP値が高いほど心筋梗塞になりやすい

CRPをターゲットにしたサイトカイン中和薬に「カナキヌマブ(Canakinumab)」があります。これはインターロイキン-1βを標的とするヒトモノクローナル抗体(遺伝子組み換え薬)で、全身型若年性特発性関節炎、マックル・ウェルズ症候群、新生児期発症多臓器系炎症性疾患、TNF受容体関連周期性症候群、メバロン酸キナーゼ欠損症、高IgD症候群などに対して使用が認められています。ただし、遺伝子組み換え薬なので薬価が高く、動脈硬化による慢性炎症の抑制は対象になっていないので使用できません。

生活習慣病による慢性炎症の特効薬はありません。動脈硬化の進行を抑制し、心筋梗塞を予防するためには、肥満の解消が基本です。とくに内蔵脂肪を減らすことを目的とした食事療法と運動療法は欠かせません。

運動療法といっても、ジムで本格的なトレーニングをする必要はなく、毎日1万歩歩くといったことを継続するだけでも効果があります。もちろん禁煙は必須ですが、アルコールはワインならグラス2杯まで、ビールなら中ビン1本までと節制を心掛けることも重要です。野菜をたっぷり食べ、アジやサバといった青魚のEPA(エイコサペンタエン酸)を摂取することも大切です。

厚生労働省の患者調査(2021年)によると、心疾患で治療を受けている総患者数は305万人で、そのうち狭心症85万6000人(男性52万2000人、女性33万4000人)、急性心筋梗塞7万5000人(男性5万6000人、女性1万9000人)にのぼり、働き盛りでも発症する怖い病気であることを自覚すべきです。心筋梗塞による突然死を防ぐためには、生活習慣病の進行を抑制し、体内の慢性炎症をいかに減らすかが最重要のポイントなのです。

「アディポサイトカインが慢性的な炎症を引き起こし、血管にダメージを与えている」と語る佐田政隆教授

【プロフィール】

佐田政隆(さた・まさたか)/徳島大学大学院医歯薬学研究部教授。1988年東京大学医学部卒業。米国Case Western Reserve大学医学部生理学教室、同Tufts大学St. Elizabeth病院心血管研究所に留学。東京大学医学部附属病院を経て、2008年徳島大学大学院医歯薬学研究部循環器内科学部門教授に就任。「すべてのことに積極的に取り組む」方針を掲げ、日夜診療、研究、教育に向き合う。

取材・文/岩城レイ子