SASと生活習慣病は密接な関係がある

私は1983年から約40年間、「循環器疾患における睡眠時無呼吸症候群(SAS)の合併とその意義」の研究を続けてきました。2000年には愛知医科大学病院に睡眠医療センターを本格的に稼働させ、SASを中心としたあらゆる睡眠障害の治療を行なってきましたが、受診されたSAS患者には高血圧、糖尿病、不整脈などを併発している人がたくさんいました。

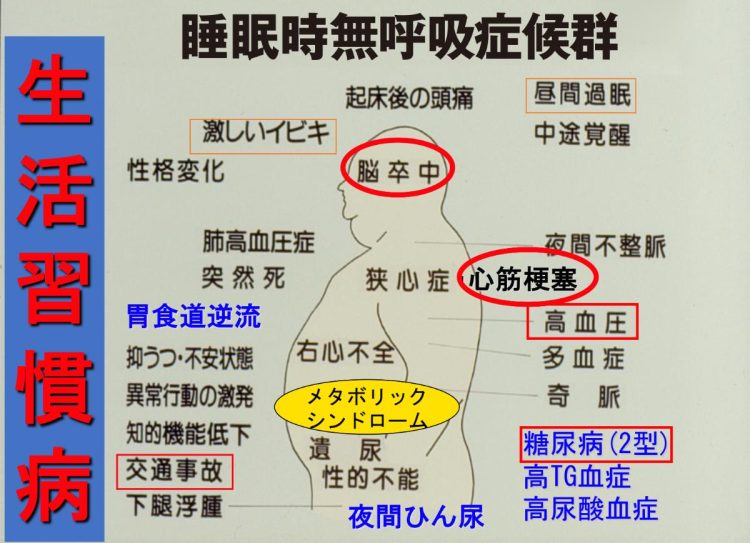

SASと生活習慣病は切り離せない関係がある

SASと生活習慣病には密接な関係があります。SASの患者は肥満症と糖尿病を併発している場合が多く、肥満症は糖尿病を悪化させる要因にもつながります。高血圧や糖尿病の悪化は動脈硬化を進行させるため、SAS患者は健常者と比べて虚血性心疾患の発症リスクが1.2~6.9倍高くなるといわれます。狭心症や心筋梗塞のリスクが高くなるのです。また、心房細動などの不整脈も発症しやすくなり、心房細動により発生した血栓が脳の血管を詰まらせ脳梗塞を発症することもしばしばあります。

原因として考えられるのは、SASによって睡眠中頻繁に呼吸が止まると、間欠的な低酸素と再酸素化の状態を繰り返すために、体にとって有害な酸化ストレスが亢進することです。同時に、血管内皮障害とともに、様々な炎症症状を引き起こす炎症性サイトカインが上昇し、病気の前触れである炎症前駆状態を形成して高血圧や糖尿病、動脈硬化などを発症しやすくしていると考えられています。

SASを発症すると低酸素血症によって多血傾向になり、血液粘稠度(=血液の粘り気)が上昇し、血液中の血栓が血管を閉塞する血栓塞栓リスクが上がるほか、交換神経の活性化によって血管壁にできた動脈硬化プラークが不安定になる可能性も報告されています。

【プロフィール】

塩見利明(しおみ・としあき)/愛知医科大学名誉教授、広島大学医学部・客員教授。1978年愛知医科大学医学部卒業。1989年米国スタンフォード大学で睡眠時無呼吸症候群(SAS)研究の第一人者、クリスチャン・ギルミノー教授に師事。2000年本格的な睡眠医療センター、2008年日本初の睡眠科をそれぞれ愛知医科大学病院に開設。内科領域における睡眠医療のパイオニアとして活躍する。

取材・文/岩城レイ子