あらゆる睡眠障害の治療を行なってきた塩見利明教授

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の患者は、肥満症と糖尿病を併発している場合が多い。それを踏まえると、生活習慣病の治療において、栄養指導と運動療法だけでは大きな治療効果が望めないという──。シリーズ「名医が教える生活習慣病対策」、日本で初めて睡眠科を立ち上げた広島大学医学部・塩見利明客員教授(愛知医科大学名誉教授)が、SASと生活習慣病の密接な関係について解説する。【現代の不眠障害は“生活環境病”・前編】

睡眠不足は生活習慣病に直結する

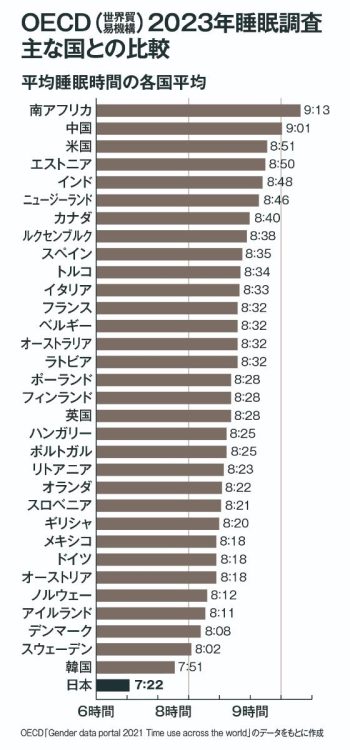

新型コロナ感染拡大によって導入された在宅リモート勤務が、「会社に出社して働く」という勤務形態に戻りつつあります。これまで日本人は勤勉といわれ、家族や会社のために睡眠時間を犠牲にして懸命に働いてきました。2021年に発表されたOECD(経済協力開発機構)の平均睡眠時間の各国比較によると、加盟33か国の平均は8時間28分でしたが、日本の平均は7時間22分と加盟国平均より1時間も短い最下位という結果になりました。

多くの日本人は慢性的な睡眠不足という状態で活動し、これが昼間の眠気による事故や生産性低下といった社会的な問題を引き起こす要因にもなっているのです。

日本の平均睡眠時間は7時間22分で、OECD加盟国中最下位

ライフスタイルの変化によって睡眠障害を抱える人が増加していますが、睡眠障害が健康に悪影響を及ぼすこと、とくに生活習慣病へつながることがわかってきました。たとえば、循環器疾患の領域でも睡眠障害を訴える患者が少なくありません。傾向として言えるのは、太っている人が多く、簡易睡眠検査によって睡眠中に呼吸が一時止まる睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症している人が多いことがわかりました。

現在日本にはSASの患者が約940万人にのぼると推計され、30~60歳代の約7人に1人という割合です。ちなみにSASの診断は、10秒以上の呼吸停止(無呼吸)が「1時間に5回以上ある」、または、「7時間の睡眠中に30回以上ある」場合とされています。

睡眠に関する報告で著名な「ウィスコンシン睡眠コホート研究」によれば、SASを発症している人は、正常血圧の人と比べて4年後に高血圧になるケースが1.4~2.9倍になるされています。つまり、SASになると高血圧を発症しやすいのです。

また、重症のSASの患者は過食傾向があります。食べていると眠気が収まるので、食べることで覚醒しようとするからです。近年の研究で、睡眠不足になると食欲抑制をするレプチンの分泌が減ることや、食欲が増すグレリンが大量に出ることが科学的にわかっています。

加えて、細胞内に脂肪を貯める働きを持つBMAL(ビーマル)1というたんぱく質は、午後10時から午前2時に多く分泌されるため、夜遅く食べると脂肪が溜まりやすくなり、肥満につながることもわかってきました。

肥満は糖尿病や高血圧発症のリスク因子ですが、SASを併発するとさらに生活習慣病が進行するという悪循環に陥ることになります。

重症のSASでは、睡眠中に10秒以上の無呼吸を1時間に30回以上も生じ、血中酸素飽和度が断続的に著しく低下します。睡眠中の無呼吸時に覚醒反応を頻繁に繰り返すため、睡眠の質が低下して昼間の耐えがたい眠気につながります。さらには、集中力や持久力、回復力の低下をまねき、そうした状態で運動療法をしても継続できず、三日坊主の運動不足になりやすいことは容易に想像できます。

生活習慣病の治療には栄養指導と運動療法を行ないますが、この2つだけで大きな治療効果は望めません。1日の3分の1を占める夜間睡眠と昼間の眠気の問題をまず改善しなければ、単純に栄養指導に従う、あるいは、運動習慣を身につけることも極めて困難となり、それらの治療効果を継続的に獲得することは難しいのです。