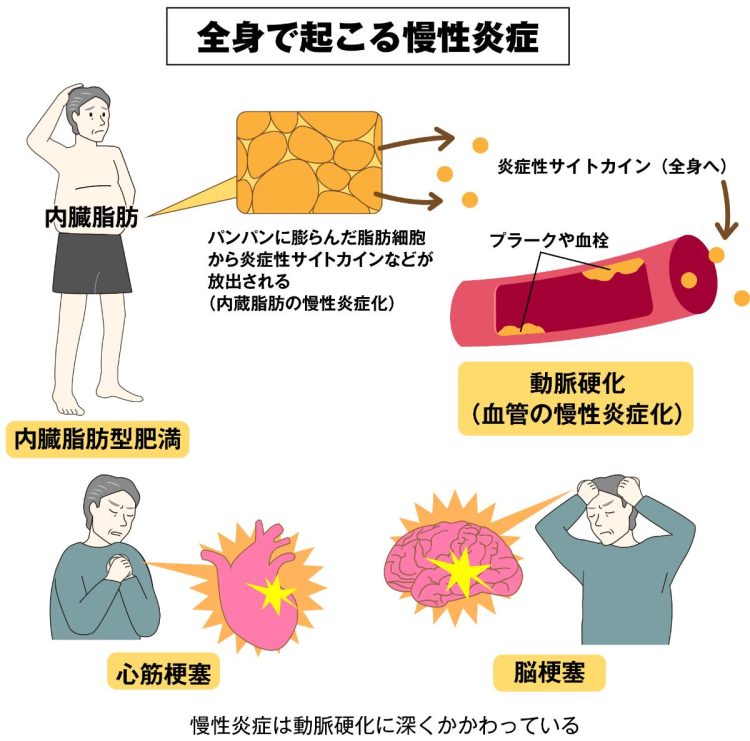

慢性炎症は動脈硬化に深く関わっている

心筋梗塞につながる動脈硬化は、生活習慣病によって進行する。ところが、生活習慣病による慢性炎症の特効薬はない。動脈硬化の進行を抑制し、心筋梗塞による突然死を予防するためにはどうすればよいのか──。シリーズ「名医が教える生活習慣病対策」、徳島大学大学院医歯薬学研究部・佐田政隆教授が、生活習慣病と慢性炎症の最新医療研究について解説する。【慢性炎症と動脈硬化の関係・後編。前編から読む】

LDLコレステロール値を下げても心筋梗塞は発症する

動脈硬化の進行による心血管合併症抑制の治療では、悪玉であるLDLコレステロール値を下げる薬物治療が行なわれます。たしかにコレステロールが高いほど心血管疾患のリスクは上がりますが、LDLコレステロール値を強力に下げても心筋梗塞を発症することがあり、慢性炎症が原因と考えられています。

LDLコレステロールと炎症マーカーであるCRP(C-反応性蛋白)のどちらが重篤な病気の発症原因になるかを比較する研究がアメリカで行なわれました。CRPは、体内で炎症が起きたときに増えるタンパク質で、リウマチや膠原病のほか、心筋梗塞、肝硬変、悪性腫瘍などに罹患すると数値が上昇します。また、ウイルス感染や内分泌疾患などでも軽度の上昇がみられます。

CRP値が低く服薬でLDLコレステロール値を下げた症例と、LDLコレステロール値が低くCRP値が高い症例を比べると、CRP値が高い方が心血管合併症発症リスクが高いという結果になりました。健康診断でLDLコレステロール値だけを見て下がったと安心するのでなく、CRP値を確認することも必要なのです。