近年に上市された治療薬は、病型に関わらず選択が可能になっている

尿酸値とプリン体が多い食品の関係と最新治療薬

血清尿酸値の上昇を抑える「プリン体ゼロビール」が10年ほど前に発売され、その後、「プリン体0」「糖質0」「カロリー0」のノンアルコールビールも登場しています。アルコール自体が血清尿酸値を上げる働きがあるので「プリン体ゼロ」というだけでは予防には繋がりません。

ビールに限らず血清尿酸値を下げるためにはプリン体を多く含む鶏や豚のレバー、魚の干物やイワシやカツオなどを減らす食生活の改善が必須で、とくに遺伝的に血清尿酸値が上がりやすい体質の人には効果があります。

しかし、遺伝的な体質でなく、プリン体を多く含む食品も食べていないという場合、特定の食品を排除するよりもまず肥満を改善することが先決になります。

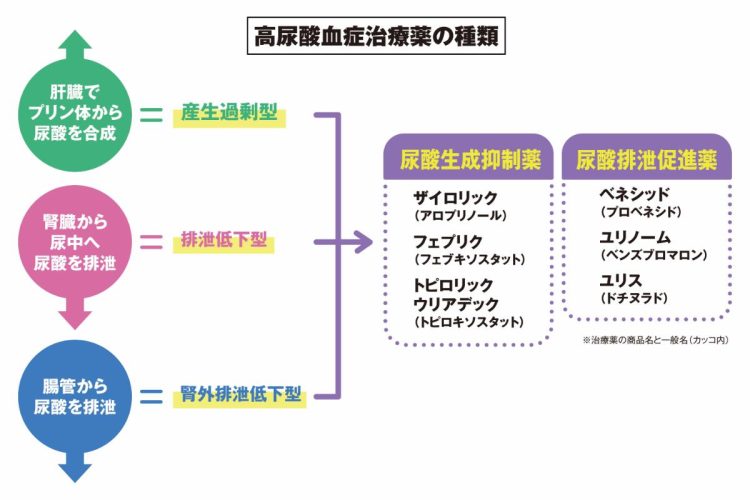

日本人の高尿酸血症は尿酸排泄低下型が圧倒的に多いのですが、臨床での薬剤の投与は尿酸排泄促進薬「ベンズブロマロン」よりも尿酸生成抑制薬「フェブキソスタット」の使用頻度が高くなっています。それはベンズブロマロンの副作用として肝障害のリスクがあるのも要因です。

ベンズブロマロンに次ぐ尿酸排泄促進薬として、2020年に「ドチヌラド」が保険適用となりました。そもそも尿酸の体内への再吸収の働きは、URAT1というトランスポーターが担っています。腎臓の中の糸球体で作られた尿は、腎臓の尿細管で水分などを体内に再吸収し、URAT1は尿酸を体内に再吸収する役割を担っています。

ドチヌラドはURAT1の働きを選択的に阻害する、つまり、尿酸の再吸収を減らし体外に排泄することで血清尿酸値を下げる働きがあり、肝臓への負担も比較的少ないようです。しかし、痛風発作や腎結石形成の可能性などが懸念されているので、様子を見ながら徐々に投与量を増量する必要があります。

かつて痛風は「贅沢病」とも呼ばれていましたが、暴飲暴食からの肥満も大きな原因の1つなので、「腹八分目」「適度な運動」という生活習慣の改善が治療の基本であることは言うまでもありません。

「『腹八分目』『適度な運動』という生活習慣の改善が治療の基本」と語る市田医師

■前編記事:高尿酸血症が「痛風」を引き起こす仕組み 足の親指の付け根が腫れて靴が履けない…尿酸値が正常値でも発作が起こる理由とは【専門医が解説】

【プロフィール】

市田公美(いちだ・きみよし)/東京薬科大学名誉教授、JR東日本千葉健康推進センター部長。1982年東京慈恵会医科大学医学部卒業。東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科をへて、2007年東京薬科大学病態生理学教室教授に就任。2023年よりJR東日本健康推進センター千葉健康推進センター部長。

取材・文/岩城レイ子