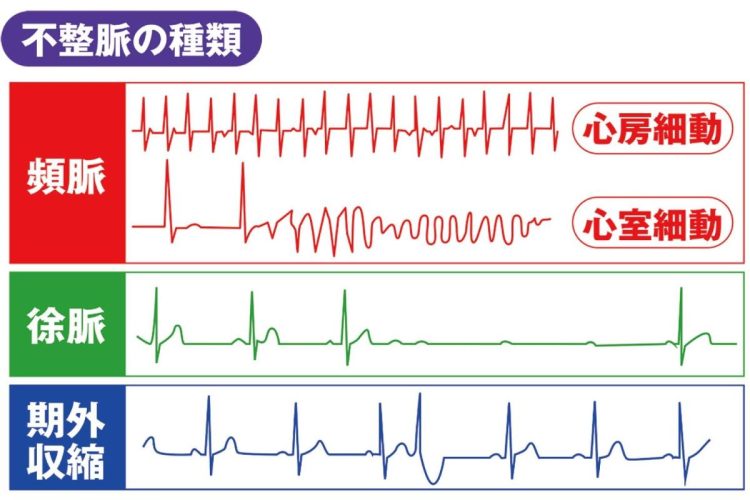

不整脈である「頻脈」「徐脈」「期外収縮」の心電図の波形

不整脈のなかでも心房細動は自覚症状がなく発見が遅れる。ましてや日々慌ただしさに追われるビジネスパーソンは見落としてしまいがちだ。すぐに命にかかわるわけではない心房細動だが、認知症発症リスクは1.4倍になるという──。シリーズ「名医が教える生活習慣病対策」、京都府立医科大学・妹尾恵太郎准教授が不整脈のリスクと心房細動について解説する。【不整脈のリスクと心房細動・前編】

不整脈の中でもとくに注意したい心房細動

心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。その心臓が1分間に打つ回数が「心拍数」、身体の表面を触れて測る脈の回数が「脈拍」です。通常、安静時の心拍数は1分間に60~100回くらいですが、「不整脈」はこのリズムが乱れることで、大きく分けて「頻脈」「徐脈」「期外収縮」の種類があります。

【頻脈】

心拍数が100回以上の状態で、心臓の電気信号が頻繁に発生したり、異常な電気の通り道ができたりすることで起こります。頻脈になると心臓がうまく血液を送り出せず、動悸や吐き気などを引き起こします。とくに注意が必要なのが「心房細動」という不整脈で、心臓の上部の部屋である心房が小刻みに震えることで血流が乱れ、血栓(血の塊)ができやすくなります。この血栓が脳に詰まると、脳梗塞を起こす可能性があります。

【徐脈】

心拍数が50回未満の状態で、めまいや息切れを感じることがあり、重度の場合は意識を失うこともあります。徐脈の原因として、「洞結節症候群」と「房室ブロック」があります。洞結節症候群は、心臓のリズムを作る洞結節という部分が正常に働かなくなり、心拍数が遅くなる状態のことです。房室ブロックは、心臓の電気信号が途中で遮られて心臓の下部に電気が伝わりにくくなり、脈が遅くなる状態です。

【期外収縮】

通常のリズムとは異なるタイミングで心臓が脈を打つ状態をいいます。「脈が飛ぶ感じ」や「ドキドキする感じ」などの自覚症状がありますが、無症状のことも多くあります。疲労やストレスなどがおもな原因とされますが、まれに心臓病が知らぬうちに進行している場合もあります。基本的には治療の必要のないことが多い不整脈とされています。

このように不整脈には様々な種類や原因があります。症状がなくても健康診断で発見されることがあり、放置すると危険な場合もあります。