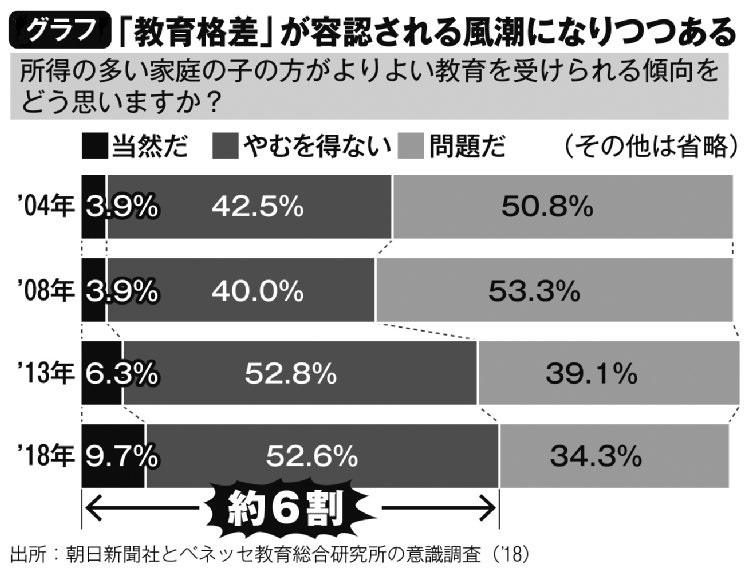

「教育格差」が容認される風潮になりつつある

来年度から始まる大学入学共通テストで導入予定だった英語の民間試験について、萩生田光一文科相の「身の丈」発言が「教育格差を容認する」として、猛批判を受けた。だが、萩生田氏の発言は、図らずも、不利な状況にある家庭と地域に育った多くの子供たちが、自らの『身の丈』に合った生き方を選択することになる『教育格差社会』であるということを改めて浮き彫りにする形となった。

実際、大規模社会調査では、生まれた「地域」や「家庭」によって、大学進学率が大きく左右されることが明らかになっている。

さらに、昨年、朝日新聞社とベネッセ教育総合研究所が実施したアンケート調査で、受け入れがたい事実が明らかになった。

「所得の多い家庭の子の方がよりよい教育を受けられる傾向をどう思うか」という質問に対し、「当然だ」と答えた人の割合は2004年は3.9%だったのに対し、2018年には9.7%にまで増加。「やむを得ない」の52.6%を含めると、実に6割以上の人が教育格差を容認していることがわかる。「問題だ」と感じている人は、かつては半数以上いたのに、直近ではたったの34.3%だった。

本来、すべての国民が平等に教育を受けられることが、民主主義国家の大前提であるはずなのに、多くの人がどこか諦めていて、「受けられなくて当然」という風潮が築かれつつあるのは異常事態と言っていい。『上級国民/下級国民』(小学館新書)の著者で作家の橘玲さんが指摘する。

「これまでは、『どんな子供でも教育の機会さえ平等にあれば、がんばった分だけ伸びていく』という“教育幻想”があり、それで社会が成り立っている側面もありました。しかし、高校が全入になり、大学も行きたければどこかには入れるようになると教育のありがたみが薄れ、『子供の教育にお金をかけてもたいしたメリットはない』というように教育幻想は崩れてきているのではないでしょうか」