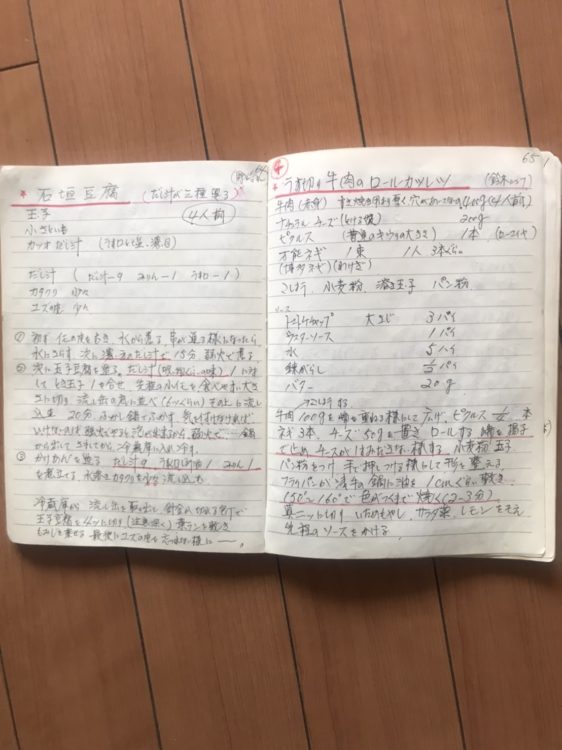

梅宮辰夫さんが闘病中に作成したレシピ本の中身

遺言書を書いていると思ったら、料理のレシピ本だった

昭和の銀幕スターでありながら、気さくな人柄で日本中から愛された梅宮辰夫さん(享年81、2019年12月逝去)。晩年は東京の自宅ではなく、別荘として使っていた神奈川・真鶴の家に移り住んだ。しだいに体中にがんが転移し、100kg近くあった体重は半分ほどまで減少。1回4時間もかかる人工透析を週に3回受ける壮絶な闘病生活を送った。

男らしく、家族思いの辰夫さんだったが、「終活」の場面では違った。娘のアンナ(47才)が振り返る。

「父は自分が死ぬことを想像するのが嫌だったんでしょうね。昨年の夏頃に私が、『言いにくいけど、ある程度のお金をママか私の口座に移してほしい』と相談しても、自分のお金を奪われると思ったみたいで、『あげない』の一点張り。元気な頃の父なら家族が困らないよう配慮してくれたはずだけど、病気は人を変えてしまうんです。そのせいで、顔を合わせるたび、けんかになっていました」(アンナ・以下同)

辰夫さんの妻のクラウディアさんは、「何かあったら困るから、遺言書を書いておいて」と常々お願いしていた。辰夫さんは「わかった」と返事をして、筆を走らせた。

「朝からずっと書き物をしているので、てっきり遺言書を書いているものだと思ったら、お料理のレシピ本を書いていたんです。目次まで作る凝りようで、その細かさには驚かされました(笑い)」

結局、辰夫さんが「遺言書」を残すことはなかった。不動産や預金通帳など、梅宮家の資産はすべて辰夫さんの名義だったため、葬儀が終わるとアンナは「書類地獄」に奔走することになる。

「父の預金口座は、死後1週間で凍結されていました。母は憔悴しきっていたので、私がひとりで役所や銀行を駆けずり回るしかなかった。たとえば父の携帯電話を解約するだけでも、除籍の証明書や親子関係を証明する書類が必要なんです。住民票や戸籍の書類を取りに、50回は区役所へ行きましたよ」