【1950~1981年】戦後の復興を鉄路が支えた

通勤ラッシュの“押し屋”(1961年1月):人口が急増する大都市圏では車内に乗客を押し込む光景が日常茶飯事だった(写真/共同通信社)

戦争で多大な被害を受けた国の鉄道事業は、1949(昭和24)年から、公共企業体「日本国有鉄道(国鉄)」の運営となった。統合されていた私鉄も再編成され、官民とも復興を急務として再始動した。

旅客、貨物ともに輸送力の強化を目指す国鉄は、戦時中に全廃した特急の運行を再開。東海道本線をはじめとした、電化工事にも着手した。電化が進むに伴い、長距離用電車の開発・運行も開始。これらの技術開発は、1964(昭和39)年に、世界初の高速鉄道となる東海道新幹線の開業という形で結実した。

高度成長のもたらす人口集中で都市部の交通量が増大し、民間も地下鉄網の整備やモノレールの建設などで輸送力を強化。一方で、国鉄の経営は赤字が累積し、繰り返される値上げに客離れが加速した。

1980(昭和55)年には国鉄再建法が施行され、赤字ローカル線が次々に廃止された。

集団就職(1964年3月):就職のために北関東から列車に乗って上野駅に上京した若者たち(写真/共同通信社)

修学旅行専用列車(1971年10月):学校関係者からの要望により誕生。列車名「ひので」「きぼう」は公募により決まった(時事通信フォト)

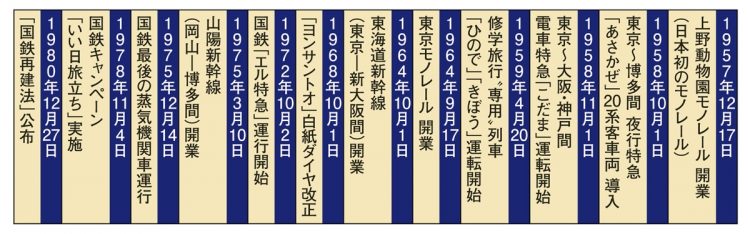

1957~1980年の鉄道年表