【1982~2022年】希望を乗せて北海道から沖縄まで走った

国鉄民営化(1987年4月):1964年以降、赤字の続いていた「日本国有鉄道」は約110年の歴史に幕を下ろした(写真/共同通信社)

1986(昭和61)年に改革関連8法が成立し、国鉄は分割民営化。JRグループが発足した。

同グループは、1960年代頃から関西の私鉄の一部で採用されていた自動改札機の本格導入を打ち出したり、独自設計の新型車両を投入したりするなど、サービスの向上と効率化、技術革新を積極的に推し進めた。

特に自動改札機は、後にキャッシュレス社会の先駆けとなるICカード乗車券「Suica」につながり、全国に波及していく。

また、1992(平成4)年には新幹線「のぞみ」が最高時速270キロを記録。1997年には300キロ運転も実現した。高速化は在来線でも進められている。

他方、昨今は類を見ない地震や台風などで長期の復旧作業を余儀なくされる路線も少なくない。2020年からの新型コロナの影響は、従来から赤字を抱えるローカル線の経営がいかに困難であるかを浮き彫りにした。

鉄道は暮らしに身近である一方で、少子高齢化により利用人口がますます減少することが懸念されている。コロナ禍の人流抑制は、こうした傾向に拍車をかけた。

しかし、150周年を迎える鉄道各社は、さらなる前進を続けている。

三陸鉄道が震災から復興(2011年3月):東日本大震災での被災から復興し、一部区間が運転再開。明るいニュースとなった(写真は4月に運転再開した田野畑駅にて地元住民と/時事通信フォト)

西九州新幹線 開業(2022年9月):武雄温泉(佐賀県)と長崎を結ぶ、日本でいちばん短い新幹線は今年、部分開業を迎えた(写真/共同通信社)

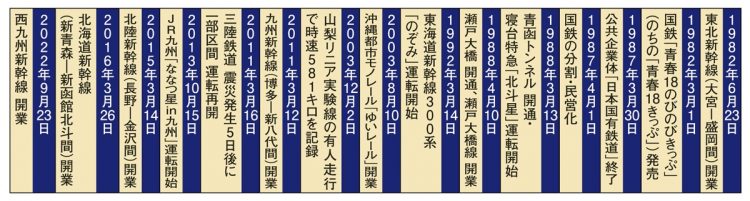

1982~2022年の鉄道年表