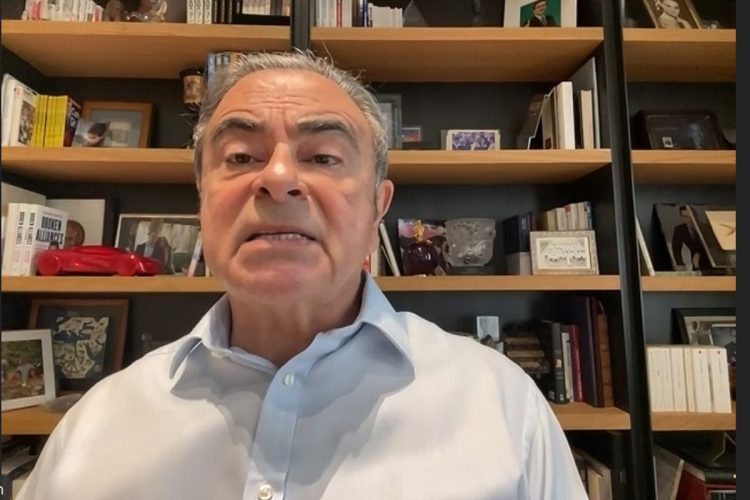

1970年は戦後外食史の転機に(写真は同年にオープンした日本初のハンバーガーショップ『ドムドムハンバーガー』)

ミシュランガイドによる三つ星店が、全国に点在する日本は、世界に冠たる美食の国。そして、ファミレスやファストフードが充実している“外食天国”でもある。外食は、ほんの50年ほど前までは庶民に縁遠い存在だったが、約半世紀をかけて浸透しながら、日本の食文化を育み、いまや私たちの食には欠かせない存在となった。コロナ禍で、自由に飲食店でワイワイ食事を楽しめないいまこそ、そんな外食の歴史と魅力を振り返ってみよう。

「江戸の昔から、日本人の胃袋と心を満たし、人のつながりを生み出してきたのが、実は外食でした」と話すのは、『日本外食全史』(亜紀書房)の著者であり、作家で生活史研究家の阿古真理さん。

「外食には大きく3つの目的があります。1つは会食、2つ目は日々の食事の賄い、3つ目がおいしいものを趣味として楽しむレジャー。このうちコロナ禍でいま制限されているのが、飲食店での会食です。会食は人をもてなしたり、絆を深めたり、情報交換したりするコミュニケーションの場であり、友人や仲間と愚痴を言ってストレスを発散する場であり、人との会話で触発したり、されたりする働きもありました」(阿古さん・以下同)

つまり、外食は単にものを食べる場ではなく、私たちの精神衛生上にも不可欠なものだったのだ。

「戦後の外食史は1970(昭和45)年が“外食元年”とされます。まだ海外旅行が遠い世界だったこの年に大阪万博が開催され、各国のパビリオンに併設されていたレストランで、コーラやハンバーガー、フライドチキン、インド料理などを初めて食べた日本人が多くいました」

万博開催を境に外資系のファストフードやファミリーレストランのチェーンが登場し、リーズナブルな価格で食べられる外食が浸透していく。

「かつての外食は家族で行く“ハレ”の日のイベントでした。たとえば、家族全員がドレスアップして百貨店に行き、買い物の後で食事をするのが大きな楽しみでした。それが1980年代になるとマイカーが普及し、ファミレスにふだん着で行くようになり、その頃から10代の学生でもお小遣いでファストフードを店で友達と楽しむようになっていったのです」