G20サミット2日目の集合写真の撮影に応じる各国首脳(11月19日。写真/AFP=時事)

習近平体制はナンバーツーを置いていない

峯村:『あぶない中国共産党』の対談で橋爪先生と議論したように、毛沢東時代の大躍進政策や文化大革命による犠牲は、毛沢東が独裁的権力を手にしたことで反対意見を言う人がいなくなる「一強の罠」による部分が大きいと言えます。

それは毛沢東以来の「超一強体制」を築いた習近平政権にも当てはまります。改革開放以後に膨らみ、ピークを迎えた社会矛盾を「反腐敗」や「共同富裕」の名の下に解決しようとしましたが、悪化した経済を改善することはできていません。

橋爪:毛沢東は中国共産党内の権力闘争を生き延びる過程で様々な謀略を巡らせ、自ら指名した後継者(ナンバーツーだった劉少奇や林彪)とも闘争を続けました。それに対して、習近平体制ではナンバーツーを置いていない。政権の予測可能性が不透明になっている。

中国ではますます多くの人々が、この行き詰まりは習政権と共産党による支配がすべての原因なのではないか、と考えるようになってきています。

峯村:予測不可能性が高まった習近平政権と向き合うために日本ができることは、新刊の対談で述べたように、骨太のシンクタンクを作り、現代中国の研究を急ぐことです。それが貧弱なままでは日本の外交は成り立ちません。

橋爪:残された時間はそんなに多くない。日本はすぐにでも「中国研究所」を作り、外交、ビジネスなど多面にわたって、中国認識を正確にし、政府や企業の行動力を高める必要があります。

峯村:私の中国分析は、『人民日報』などの党や軍の機関紙を毎日読むことから始めています。中国以外で漢字文化を持つ日本人だからできる「中国研究」は、トランプ2期目で日本外交の存在意義を高めることにもつながるはずです。

(第1回から読む)

【プロフィール】

橋爪大三郎(はしづめ・だいさぶろう)/1948年、神奈川県生まれ。社会学者。大学院大学至善館特命教授。著書に『おどろきの中国』(共著、講談社現代新書)、『中国VSアメリカ』(河出新書)、『中国共産党帝国とウイグル』『一神教と戦争』(ともに共著、集英社新書)、『隣りのチャイナ』(夏目書房)、『火を吹く朝鮮半島』(SB新書)など。

峯村健司(みねむら・けんじ)/1974年、長野県生まれ。ジャーナリスト。キヤノングローバル戦略研究所主任研究員。北海道大学公共政策学研究センター上席研究員。朝日新聞で北京特派員を6年間務め、「胡錦濤完全引退」をスクープ。著書に『十三億分の一の男』(小学館)、『台湾有事と日本の危機』(PHP新書)など。

※週刊ポスト2024年12月20日号

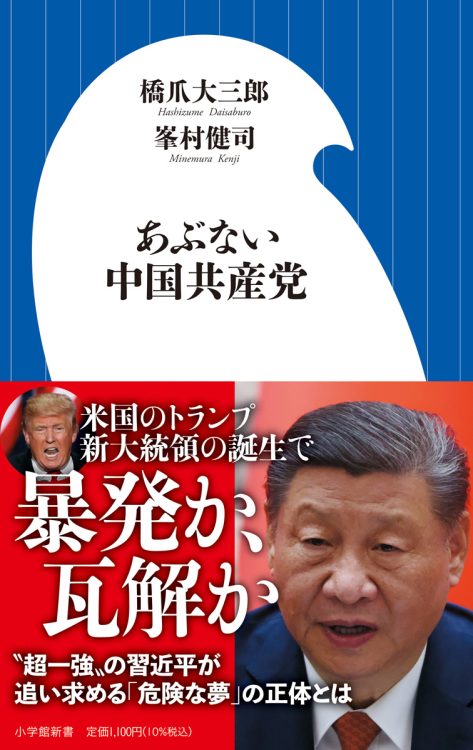

橋爪大三郎氏と峯村健司氏の共著『あぶない中国共産党』