倒産が多いのは「下請け」ではなく「元請け」

さらに業界全体に影響を与えているのが「2024年問題」、正確には「時間外労働の上限規制」です。2019年に施行された働き方改革関連法に基づき、長時間の残業・休日出勤(時間外労働)を規制し、違反した場合、罰則の対象にするものです(ただし、災害からの復旧・復興のための業務に限り、特例的に適用されない)。大企業においては2019年4月、中小企業では2020年4月から適用されています。ただし、建設、物流、医師に関してはこの法令の適用に5年の猶予期間が設けられました。その猶予が終わるのが2024年4月なので、2024年問題と言われています。

2024年問題の対策として、大手企業は新卒・中途人材を積極的に採用しています。当然ながら組織が大きいほうが早く仕事を終えて、交代で休めるケースが増えます。小さな組織ほど一人の人が複数の役割を兼務して業務が回っているので、休むことが難しく、休みを求めて人材が転職します。

また、意外かもしれませんが、建設業界で今、倒産件数が多いのは「元請け」で工事を請けることが多い会社です。「建設会社は元請けから倒産する」のです。資材を仕入れるのは元請けが多いので、建築資材・運賃高の影響を真っ先に受けるんですね。そのため一次、二次請けの会社は元請けの「工事代金未払い」に備える保険に入ることもあります。

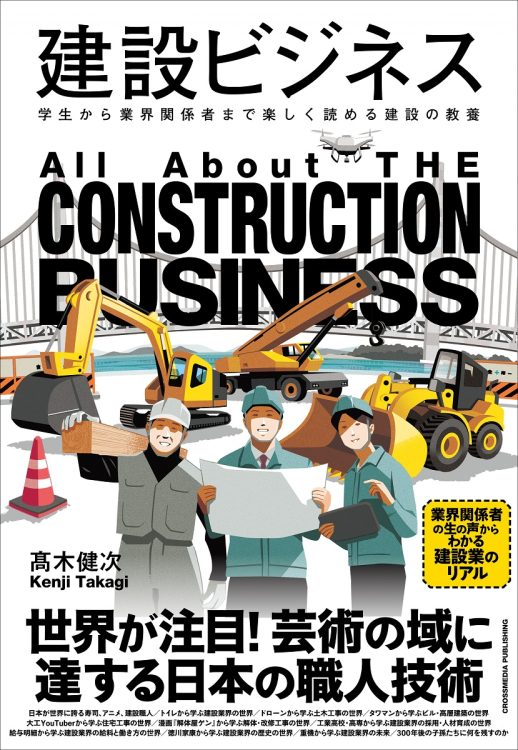

※高木健次・著『建設ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)より一部抜粋・再構成

【著者プロフィール】

高木健次(たかぎ・けんじ)/クラフトバンク総研所長・認定事業再生士(CTP)。1985年生まれ。京都大学在学中に実家が営んでいた建設業の倒産を経験。その後、事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。その後、内装工事会社に端を発するスタートアップであるクラフトバンク株式会社に入社。社内では建設業界未経験の新入社員向けのインストラクターも務める。2019年、建設会社の経営者向けに経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、業界団体等での講演、建設会社のコンサルティングなどに従事。

高木健次・著『建設ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)