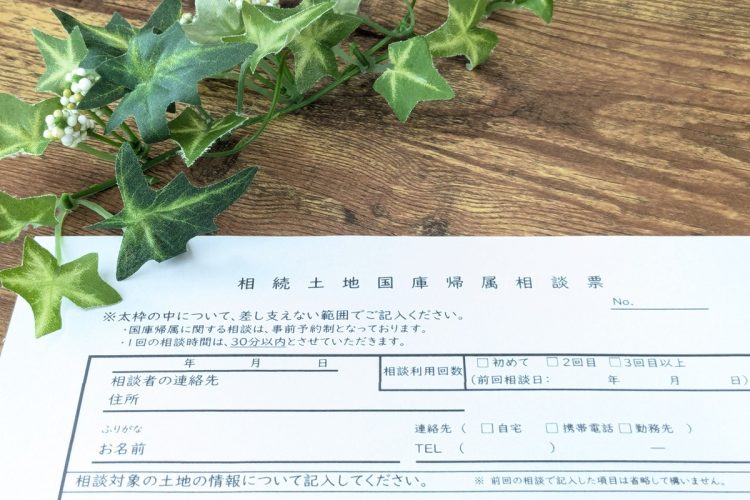

「相続土地国庫帰属制度」をどう活用するか(イメージ)

団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年を迎えた。将来の日本を見据えると、人口減少、大量相続の発生、住宅需要の激減など国の骨格が変わる人口構成の大変化が控えている。その中で対策が急がれるのが「空き家問題」だ。相続をきっかけに空き家化していく状況に国も大きな制度改革に乗り出している。

2021年4月には不動産登記法が改正され、2024年4月1日以降相続が発生した際には相続した土地建物について登記を行なうことが義務化された。違反した場合は10万円以下の過料が課せられる。その一方で、新たに「相続土地国庫帰属制度」も導入されたが、これはいったいどのような制度なのか。不動産事業プロデューサー、経済・社会問題評論家の牧野知弘氏の新刊『新・空き家問題──2030年に向けての大変化』(祥伝社新書)より解説する(同書より一部抜粋・再構成)。

タダで引き取ってくれるわけではない

相続登記の義務化というきつい鞭に対して国は飴も用意しました。相続土地国庫帰属制度の創設です(2023年4月23日施行)。相続した土地のうち、もう自分は使わないと思うものについては一定条件を満たせば、国庫に帰属させることができるという画期的な制度です。

法務省が2020年に行なった調査では、土地所有世帯のうち、土地の国庫帰属を望む世帯が全体の20%におよぶことが報告されています。相続した望まない土地の取り扱いに悩む結果、登記もせずに放置し、相続を繰り返すなかで所有者不明土地につながっていくのです。

では、この相続土地国庫帰属制度の概要を見てみましょう。

申請の対象となる不動産は「土地」です。建物は含まれません。また申請者は、土地を相続または遺贈された人に限られます。共有の土地の場合は共有者全員で申請する必要があります。

申請先は、法務局で、ここで要件審査が行なわれます。審査手数料は土地一筆あたり1万4000円です。担当官が現場に実査などに出向くことが想定されます。審査で承認されれば、国で引き取ってくれますが、注意しなければならないのが、国はタダでは引き取ってはくれないということです。

タダで引き取ってくれるとなれば、土地を管理するのが面倒だとして管理コストを国に転嫁することが目的となり、国民の間にモラルハザード(倫理観や規律の欠如)が蔓延することになるからです。