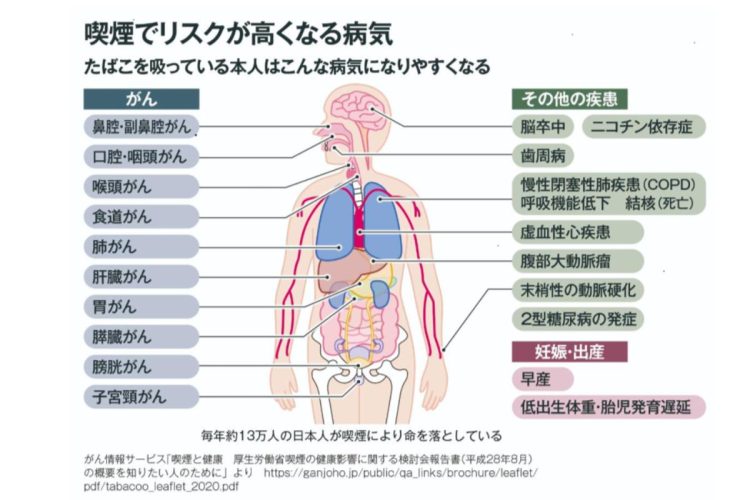

毎年約13万人の日本人が喫煙により命を落としている

生活習慣病とは、食事や運動、睡眠だけでなく、喫煙や飲酒を含めた生活習慣が関わる病気。毎年13万人が喫煙を原因に命を落としており、働くビジネスマンにとっても他人ごとではないシリーズ「名医が教える生活習慣病対策」、国際医療福祉大学大学院・津金昌一郎教授が、喫煙をはじめとする生活習慣とがん発症の関係について解説する。【生活習慣とがん発症リスク・前編】

5つの生活習慣ががん発症の主な原因

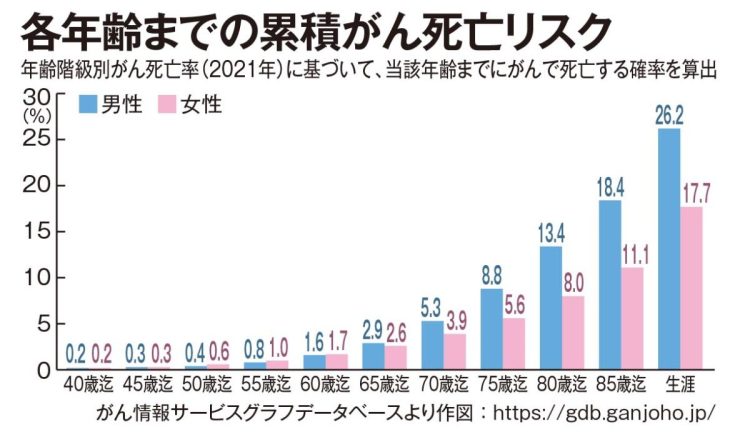

1981年以降、日本人の死因の1位はがんです。年間のがんの死亡者数は約38万人(2023年)で、男性が約22万人、女性は16万人です。とくに70歳未満での死亡では男性は3人に1人、女性は2人に1人ががんで命を落としています。

統計上は70歳をピークにがんで亡くなる割合は減少します。がんに罹患しても、脳卒中や心疾患などの病気で亡くなる割合が増えるからです。それでも生涯を通してみれば「がんで死亡する確率」は年齢が上がるとともに増加傾向にあり、男性は4人に1人、女性は6人に1人ががんで死亡すると推計されます。

日本人の男性は「4人に1人」、女性は「6人に1人」ががんで死亡する

がんは生活習慣病の1つです。生活習慣病と聞けば、高血圧、糖尿病、脂質異常症などを思い浮かべるかもしれませんが、そもそも生活習慣病とは食事や運動、睡眠、喫煙、飲酒などの生活習慣が発症や進行に関与する病気のことで、現在はがんや心疾患、脳卒中なども含めた病気の総称になっています。

がんの発症には、大気汚染物質やアスベストなど多数の発がん物質や肝炎ウイルスやピロリ菌などによる感染からの発症、さらに遺伝といった様々な要因が関わっています。しかし、がんの原因として最も多くを占めるのは、長年の生活習慣によるものです。男性では約30%が、女性も約10%が何らかの生活習慣によってがんを発症していることがデータの解析からわかっています。

私は国立がん研究センターがん予防・検診センターに在籍していた当時、がんの原因と予防法の研究に携わっていました。生活習慣ががん発症に与える影響を調べるために、30年間にわたり10万人を追跡する大規模疫学調査を行ないました。日本人のデータを解析することで、どのような生活習慣が発症リスクを高め、その生活習慣を改めることでどれくらい発症が低減されるのかを科学的に検証・評価しようという試みでした。

その結果、がんの発症には5つの生活習慣が関わっているということがわかってきました。ここでいう生活習慣とは、「喫煙」「過度の飲酒」「食習慣(とくに高塩分、野菜・果物不足)」「運動習慣」「体形(やせ・肥満)」の5つですが、これに「感染症」を加えた「5プラス1」が、がんの発症に大きく関わっていることをデータで検証できたのです。

日本人のがんの原因を分析すると、男性は1位が喫煙、2位がC型、B型の肝炎ウイルスやピロリ菌などの感染。女性は1位がヒトパピローマウイルスが加わる感染、2位が喫煙です。世界のデータを見ても、寿命より早く亡くなる原因は、男性は1位がタバコで2位が高血圧となっており、女性は1位が高血圧で2位が不健康な食事で、日本もほぼ同じ結果となっています(日本は女性の2位が喫煙)。がん発症の原因が生活習慣であることが明らかなのですから、その原因を解消すればがんを予防できるだけでなく、循環器疾患や糖尿病など、生活習慣病による死亡率は大幅に抑えられるのです。