1日に日本酒3~4合飲み続けると、脳血管疾患による死亡リスクが「酒を飲まない人」に比べて1.33倍増加する

いつまでも元気に働きたいと願う人にとって、がんの発症リスクを高める過度の飲酒は大敵。1日の適正なアルコールの量を守り、生活習慣を見直すことががんの予防にも効果的だという──。シリーズ「名医が教える生活習慣病対策」、国際医療福祉大学大学院・津金昌一郎教授が、飲酒をはじめとする生活習慣とがん発症の関係について解説する。【生活習慣とがん発症リスク・後編。前編記事から読む】

がんの原因として、喫煙、感染に次いでリスクが高い過度の飲酒

がんの原因として、喫煙、感染に次いでリスクが高いのが過度の飲酒です。過度の飲酒は口腔、食道がんのリスクが高く、他にも大腸がん、乳がん、喉頭がんの発症にも関与しているとされます。

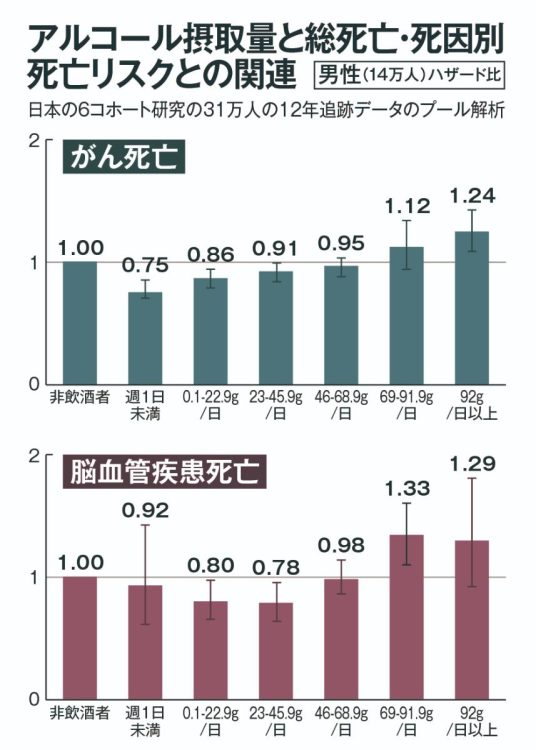

「アルコール摂取量と総死亡・死因別死亡リスクとの関連」について、日本の6つのコホート研究(=共通の特性を持つグループを長期間観察し、健康状態の変化や疾病の発生状況を調べる疫学研究)をプール解析した結果、男性について「酒を飲まない人」を1とすると、純アルコール量1日69~91gまでの総死亡は1.13で、がん死亡は1.12、脳血管疾患による死亡は実に1.33となっています。

ちなみに、1日の適正量とされる純アルコール量23gは、アルコール度数5%のビールなら大ビン1本、アルコール度数15%の日本酒で1合、アルコール度数14%のワインで200mlです。1日純アルコール23gまでの飲酒であれば、飲まない人を1とすると総死亡は0.7、がん死亡は0.86と1以下となっています。

偏った食生活、過剰な塩分摂取ががんの発症リスクを高める

肥満は、多くのメタボリックシンドロームや複数の生活習慣病の原因になっています。BMI30を超える肥満症は、標準体重の人と比較してがん発症リスクが1.3倍になります。肥満とがんリスクについて国際的な因果関係の評価をみると、確実に因果関係があるとされるのが、食道(腺がん)、大腸がん、乳がん(閉経後)、子宮体がん、腎臓がん、すい臓がん、肝がんで、可能性が高いのは胆のうがん、卵巣がん、胃がん(噴門部)、進行前立腺がん、口腔・咽頭・喉頭がんとなっています。

とはいえBMI30を超える肥満は、日本人は約5%でアメリカの40%に比べてかなり少ない。日本人に肥満が増えているのは、脂肪分の多い欧米型食事の影響とされていますが、脂肪分はがんの直接の発症原因ではないので、脂肪分を減らした食事をしてもがんリスクは低下しません。がん予防を考えるなら、肥満症の場合は総カロリーと糖質を減らし体重を落とすことが発症リスク低下に結びつきます。

食生活でいえば、野菜や果物の摂取が少なく偏った食生活ががんのリスクを高めます。さらに過剰な塩分摂取ががんの発症リスクを高めることがデータからわかっています。

塩分に起因するがんの発症割合は男性で3%、女性で1.6%と試算されています。厚生労働省策定の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、1日の食塩摂取量を男性で7.5g、女性で6.5gとしていますが、2019年国民健康調査によると、20歳以上の食塩摂取量の平均は男性1日10.9g、女性は9.3gとかなりオーバーしています。とくに胃がんは高塩分食品の摂り過ぎによるリスクが高いといわれています。

適度な運動もがん発症リスクを下げることがわかっています。長時間座っているというのが日常であるなら、がんだけでなく筋肉の減少によるフレイル(虚弱)に繋がるため、毎日適度な運動を続けることも重要です。