喫煙者と非喫煙者の寿命の違い

喫煙者の中には「今さら禁煙しても同じだ」と諦めている人がいますが、喫煙者と非喫煙者の寿命は10年違うというデータがあります。また、25歳から34歳までの間に禁煙した人と非喫煙者との寿命はほぼ同じですが、35歳から44歳の間に禁煙した人の寿命は非喫煙者より1年短くなります。45歳から54歳の間に禁煙した人の寿命は、非喫煙者よりも4年短くなります。ちなみに、55歳から64歳の間に禁煙した人の寿命は非喫煙者より7年短くなります。いずれにしても喫煙者と比べれば、禁煙によって寿命が長くなっているわけです。

50歳頃までに禁煙しないと寿命延伸効果はそれほど大きくありませんが、それでも50歳以降に禁煙すれば心筋梗塞や脳梗塞のリスクは低下するので、死亡リスクが低減する可能性があります。近年日本人の喫煙率はかなり減っており、それに伴い肺がんをはじめとしたがんの年齢調整死亡率も低下しています。できるだけ早い時期に禁煙することが、がん発症を予防することに繋がります。

■後編記事:【生活習慣とがん発症リスク】喫煙だけでなく過度の飲酒や偏った食生活もがんの原因に がん予防につながる「5つの生活習慣の改善」と「感染症対策」【専門医が解説】

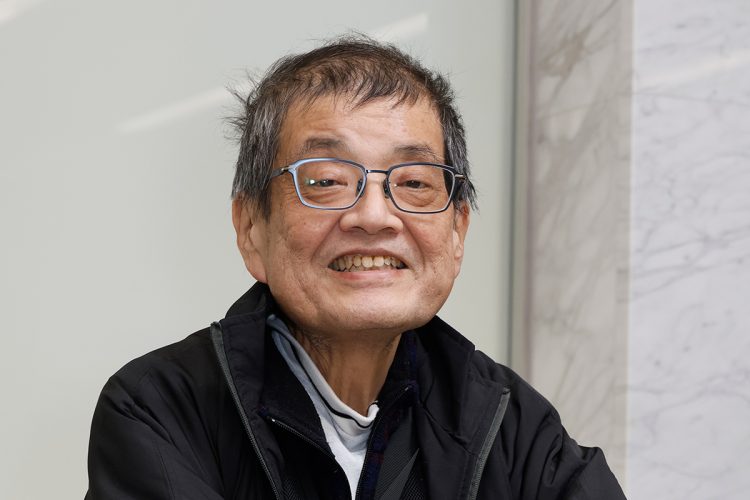

「がんの発症には5つの生活習慣が関わっている」と話す津金教授

【プロフィール】

津金昌一郎(つがね・しょういちろう)/国際医療福祉大学大学院医学研究科公衆衛生学教授。1981年慶應義塾大学医学部卒業、1985年同大学院修了(医学博士)。1986年国立がんセンター(現・国立がん研究センター)入所後、1984年研究所臨床疫学研究部長、2003年がん予防・検診研究センター、2013年がん予防・検診研究センター長、2016年社会と健康研究センター長、2021年医薬基盤・健康・栄養研究所理事兼国立健康・栄養研究所長を経て、2023年より現職。

取材・文/岩城レイ子