がん予防に繋がる生活習慣の改善と感染予防対策

次の5つの生活習慣の改善(5つの健康習慣)と1つの感染予防対策により、がんのリスクは劇的に減少します。つまり、生活習慣病をコントロールすることとがんの予防法は、ほぼ重なるということです。

●生活習慣の改善(5つの健康習慣)

【1】タバコを吸わない。受動喫煙を避ける。

【2】節度ある飲酒。

【3】バランスの取れた食事を続ける。塩蔵食品や食塩の摂取を最小限にする。野菜や果物を不足しない。

【4】日常生活を活動的に過ごす。

【5】「ぽっちゃり体形」以上に太らない。逆に、痩せ過ぎない。

●感染予防対策

【6】肝炎ウイルスなどがん発症の原因となる感染を防ぎ、感染している場合は治療を受ける。ピロリ菌などを除菌する。子宮頸がん予防のため、該当年齢でワクチンを接種。

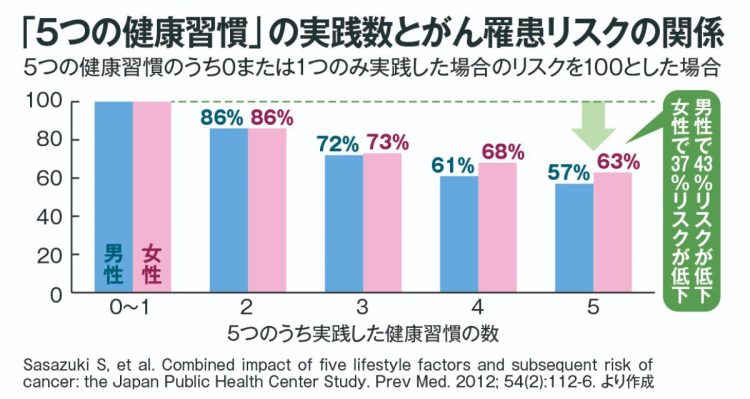

「5つの健康習慣」すべてを実践した人は、1つだけ実践した人に比べて男性で43%、女性で37%リスクが低下する

これらを実行するだけで、確実にがんになるリスクが低下するという科学的根拠に基づいたデータがあります。さらに死亡率減少効果が期待できる検診(胃、肺、大腸、乳房、子宮頸部)を受けてがんの早期発見治療をすることで、70歳以前でのがん死亡のリスクを下げることができます。

日ごろの生活習慣の見直しこそが、がんの発症予防に最も効果的である。このことを肝に銘じることが一番重要なのです。

■前編記事:【生活習慣とがん発症リスク】喫煙者は非喫煙者の「1.6倍」がんになりやすい 大規模疫学調査で判明した「日本人男性の28.8%が喫煙によってがんになっている」事実【専門医が解説】

「がんの発症には5つの生活習慣が関わっている」と話す津金教授

【プロフィール】

津金昌一郎(つがね・しょういちろう)/国際医療福祉大学大学院医学研究科公衆衛生学教授。1981年慶應義塾大学医学部卒業、1985年同大学院修了(医学博士)。1986年国立がんセンター(現・国立がん研究センター)入所後、1984年研究所臨床疫学研究部長、2003年がん予防・検診研究センター、2013年がん予防・検診研究センター長、2016年社会と健康研究センター長、2021年医薬基盤・健康・栄養研究所理事兼国立健康・栄養研究所長を経て、2023年より現職。

取材・文/岩城レイ子