心房細動で認知症リスクは1.4倍になる

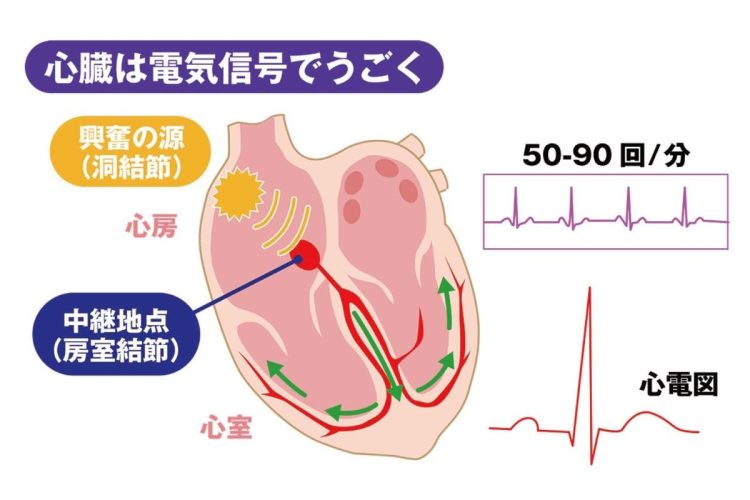

心臓は拍動するために規則的に電気刺激を作り出している。電気信号を出しているのは、右心房にある洞房結節

心房細動は不整脈の一種で、心臓の電気信号が乱れることによって心房が小刻みに震え、正常なリズムで血液を送り出せなくなる病気です、この病気は加齢とともに増えることがわかっていて、80歳代男性で4%、女性は2%強が発症すると報告されています。2020年時点で、日本には約100万人の患者がいると推計され、高齢化とともにさらに増える可能性があります。

心房細動の症状には、動悸や息切れ、めまい、疲れやすいなどがありますが、実は約40%の患者さんは自覚症状がないとされています。発作が一時的に起こる「発作性心房細動」から、持続時間の長い「持続性心房細動」へ進行し、最終的に慢性化するケースが多く見られます。心房細動自体はすぐに命にかかわる病気ではありませんが、脳梗塞の原因になる点が問題です。

心房細動が起きると心臓の中で血液の流れが悪くなり、血栓ができやすくなります。その血栓が血管を通じて脳で詰まると心原性脳塞栓症を引き起こし、脳梗塞のリスクが約5倍になることがわかっています。この脳梗塞は重症化しやすく、助かっても麻痺や言語障害などの後遺症が残り、寝たきりになる可能性が高いことが指摘されています。

また、血管性認知症を引き起こす可能性もあります。研究では、心房細動がある人は、ない人に比べて認知症発症リスクが1.4倍になることが報告されています

心房細動の原因には、心臓に関係あるものと生活習慣に関連するものがあります。特に40~50歳代の働き盛りの世代で心房細動が増加傾向にあり、その背景には不規則な生活やメタボリックシンドローム(肥満・高血圧・糖尿病など)の影響が指摘されています。

心房細動は、最初のうちは軽い症状でも、進行すると脳梗塞や認知症のリスクを高める病気なので、「たまに発作が起こるだけ」と放置するのは非常に危険です。特に高血圧、糖尿病、肥満などのリスクを持つ人は、定期的に検診を受ける必要があります。

また、生活習慣の改善(適度な運動、バランスの取れた食事、禁煙、節酒)も予防に役立ちます。「たまに動悸がするけれど、すぐに治まるから大丈夫」という状態でも、一度医療機関でチェックしてもらいましょう。

「心房細動という不整脈は脳梗塞の原因となる」と語る妹尾准教授

■後編記事:【不整脈のリスクと心房細動】高血圧患者に多い「隠れ心房細動」のリスク 治療は大きく分けて薬物治療とカテーテルアブレーションの2種類ある【専門医が解説】

【プロフィール】

妹尾恵太郎(せのお・けいたろう)/京都府立医科大学循環器内科・不整脈先進医療学講座准教授。2006年滋賀医科大学医学部卒業。心臓病センター榊原病院循環器内科、心臓血管研究所付属病院循環器内科、University of Birmingham, Institute of Cardiovascular Sciencesリサーチフェロー、康生会武田病院不整脈治療センターなどを経て、2018年京都府立医科大学循環器内科・不整脈先進医療学講座特任助教就任。2023年より現職。

取材・文/岩城レイ子