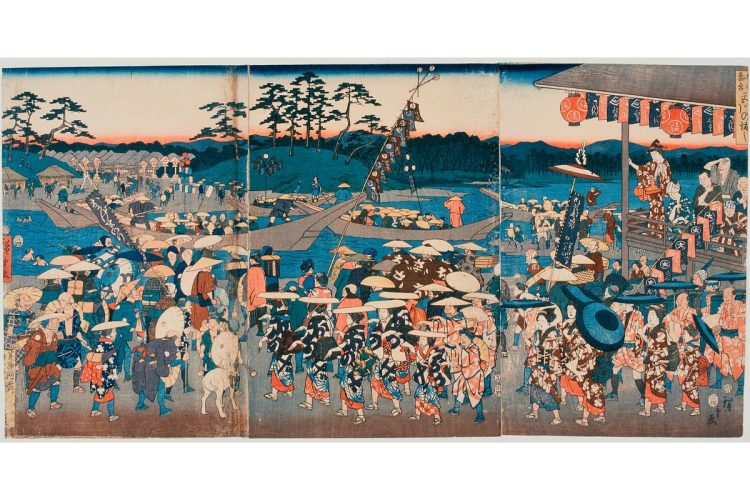

江戸時代の伊勢参りの様子を描いた歌川広重「伊勢参宮 宮川の渡し」

近代以前の日本で、庶民による“相互扶助組織”として発展したのが「講」と呼ばれる集団だ。講の種類は様々だが、町や村に住む者同士が掛け金を出し合い、くじや入札で配当を得るなどの経済的性格を持つものや、寺社などの信者同士で構成される組織もあった。歴史作家の島崎晋氏が「投資」と「リスクマネジメント」という観点から日本史を読み解くプレミアム連載「投資の日本史」第16回は、日本の庶民金融や旅行代理店の先駆け的存在でもあった「講システム」について取り上げる。【第16回】

封建時代の武士は主従関係を基本としながら、それと地縁・血縁を頼りに生きていた。地縁・血縁を頼りにしたのは一般庶民もいっしょだが、彼らは地縁と一部重なる形で、「講」という“相互扶助組織”を築いていた。小学館の『日本大百科全書』によれば、「講」は目的に応じて大きく信仰的講、経済的講、職業的講の3種に分類される。職業的講は炭焼きや猟師などの山仕事に携わる人々の「山の神講」や、大工、左官などによる「太子講」などがあり、同業組合的性格を持つ。

3種のうち最も古い歴史を持つと考えられるのは経済的講で、その中でも頼母子講と呼ばれるものの始まりは鎌倉時代にまで遡る。鎌倉時代末期には年貢の銭納が合法化されているから、頼母子講は貨幣経済の浸透を受けて誕生したものと考えられる。

禁止令が出ても「隠密に続けさせて欲しい」と嘆願したわけ

頼母子講は無尽講、憑支講とも呼ばれ、『山川 日本史小辞典(改訂新版)』(山川出版社)では以下のように説明される。

〈中世に始まる金融方式。参加者は一つの講を結成し、毎回の会合で懸銭を出しあって、抽選または入札で参加者の1人に配当する。講の会合は定期的に開かれ、参加者全員に配当が行き渡るといちおう終了するが、講組織が永続化して講有田などの財産をもつ傾向もみられる。本来は村落などの相互扶助の目的で発達したもので、寺社の修造費用の調達にも利用されたが、やがて営利事業として行う事例が増加する〉

これだけを見れば健全な庶民金融としか思えないが、江戸時代には幕府や諸藩からたびたび禁止令が出されている。誰が選ばれるかを賭けの対象とする賭博的性格を問題視すると同時に、一揆の温床になる危険を警戒したようだが、頼母子が近代まで存続した事実からすれば、当事者たちがあの手この手で摘発を逃れていたことは間違いないようだ。近世史を専門とする横田冬彦(京都大学名誉教授)は著書『天下泰平 日本の歴史(16)』(講談社学術文庫)の中でその一例を示している。