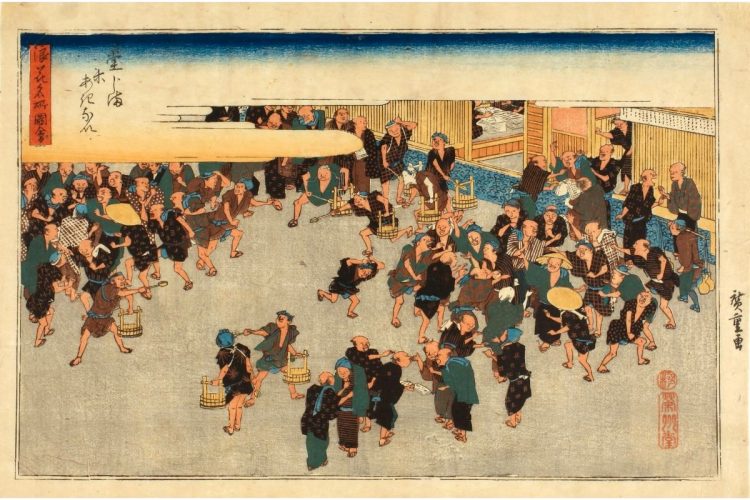

堂島米市場で培われた取引制度や慣行は、明治以降の商品・証券・金融先物取引所に受け継がれた(広重画「堂島米市の図(浪花名所図会)」/所蔵:大阪府立中之島図書館)

「令和の米騒動」が収まる気配がない。農林水産省の調査によると、全国のスーパーで売られている米の平均価格は5キロあたり4197円となり(3月23日までの1週間)、12週連続で値上がりした。政府は「流通の円滑化」を目的に備蓄米を放出しているが、価格が落ち着くかは不透明だ。一方、「米」が経済を回していた江戸時代には、大坂で自然発生した「金融市場」でその価格が決められていたという。歴史作家の島崎晋氏が「投資」と「リスクマネジメント」という観点から日本史を読み解くプレミアム連載「投資の日本史」第17回は、世界の商品取引所の先駆けと言われる「堂島米市場」の成り立ちと仕組みについて取り上げる。【第17回】

目次

大坂が京都・江戸と並ぶ大都市へと成長したきっかけ

令和6年夏に始まった米不足は、記録的な冷夏に起因した平成5年(1993年)ほどではないにせよ、「価格高騰」「備蓄米放出」などの報道により世間を騒がせ、現在なお尾を引いている。小麦と並び、日本人の主食の座にある米の管理がいかに重要であるか、改めて思い知らされた感がある。

江戸時代の主食は米・麦・雑穀。幕府および諸大名の収入の多くを占めたのが領地からの「年貢」で、徴税は村単位で、精白をしていない玄米の状態で行なわれた。諸大名はそれを販売および換金するため、大都市に送らねばならない。大量の現物を換金できる大都市は、それをさばく商人が集まる江戸か大坂に限られており、西国と日本海側の諸藩はもっぱら大坂を利用していた。諸藩が大坂に設けた特産品貯蔵庫は蔵屋敷と呼ばれた。

大坂が京都・江戸と並ぶ大都市へと成長したきっかけは、瀬戸内海に面しながら京都にも近く、陸路はもちろん淀川水系で京都と結ばれた地理的要因に加え、豊臣秀吉が居城を構えたことで城下町が発展したことに求められる。近くに堺という成功例が存在したことも関係していたかもしれない。

大坂は冬の陣・夏の陣(1614年・1615年)でいったんは荒廃に晒されながら、ほどなく復興を果たし、17世紀中頃には秀吉時代の賑わいを取り戻した。米の取引を専門とする米市が形成されたのも同時期と思われる。江戸時代初期には大坂城周辺にあった各藩の蔵屋敷は、元禄時代(1688〜1703年)までに交通の便に優れた中之島に移設または新設された。