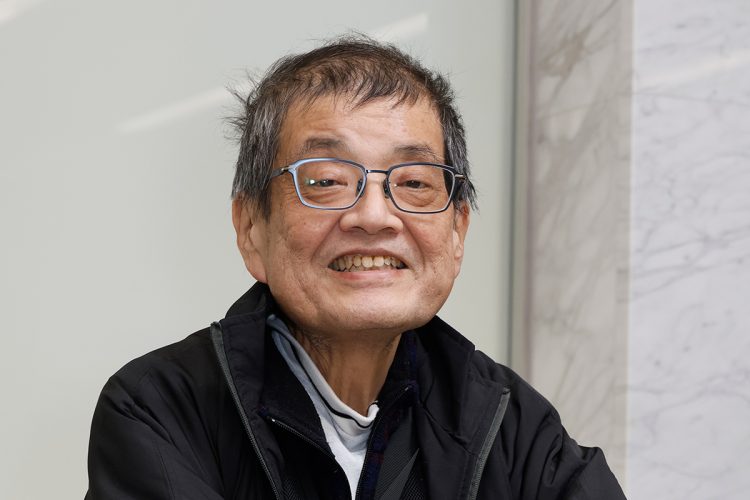

備蓄米放出ぐらいでは根本的な解決にならない(江藤拓農水相/時事通信フォト)

コメ価格高騰の背景に「政府・農水省が生産調整を行ってきたからではないか」と、責任を問う声があがっている。江藤拓農林水産大臣は「大いなる誤解」「コメの生産は今でも自由」と、そうした考えを否定しているが、はたしてそうだろうか。そもそも農業への支援が過剰になると、かえって食べ物の供給が減ったり、価格が上がったりすることも判明している。コメ価格高騰を生んだ“真犯人”はどこにいるのか。イトモス研究所所長・小倉健一氏がレポートする。

* * *

江藤拓農林水産大臣は3月11日の記者会見で、国がコメの生産調整を行っているとの指摘について「大いなる誤解だ」と反論した。政府は補助金を通じて水田から畑作への転換を促し、実質的な減反政策を続けているが、江藤氏は「コメの生産は今でも自由」と強調した。

江藤大臣は「無理やり国が生産調整をしていると決めつけたい意図があるのではないかと、大変違和感を覚えている」と述べ、不快感を示した。そのうえで、「コメの生産は今でも自由。政府が米作りをやめさせているわけではない」と改めて発言した。コメ価格の高騰については「スーパーなどが高値で仕入れた在庫が売れるまで、店頭価格が下がらない可能性がある」との見解を示した。市場の動向を注視しながら、今後の対応を検討していくという。

江藤大臣の「コメの生産は自由だ」という発言は、現実と乖離した無責任な詭弁である。日本のコメ市場は、政府の補助金や政策によって長年にわたり厳しく統制されてきた。生産者は単に自由にコメを作ればよいという状況ではなく、農水省の誘導や圧力のもとで生産量を調整せざるを得ない。

農水省は「水田活用の直接支払交付金」などの制度を通じて、コメの作付けを制限する方向に誘導してきた。実際、主食用米の作付けを抑制するために、飼料用米や他作物への転換を推奨し、補助金を出している。このような政策のもとで、「自由に生産できる」と言い張るのは、制度の実態を無視した詭弁でしかない。

加えて、近年のコメ価格高騰の背景には、天候要因に加えて、農水省による過度な生産調整の影響がある。需要に対して供給が過剰になるのを防ぐという名目で、生産量を制限しすぎた結果、コメの市場流通量が減少し、価格が高騰した側面は否定できない。この点を無視し、「自由だ」と言い逃れるのは、無責任極まりない発言である。