親の「出生から亡くなるまでの戸籍」を集める旅が始まった(写真:イメージマート)

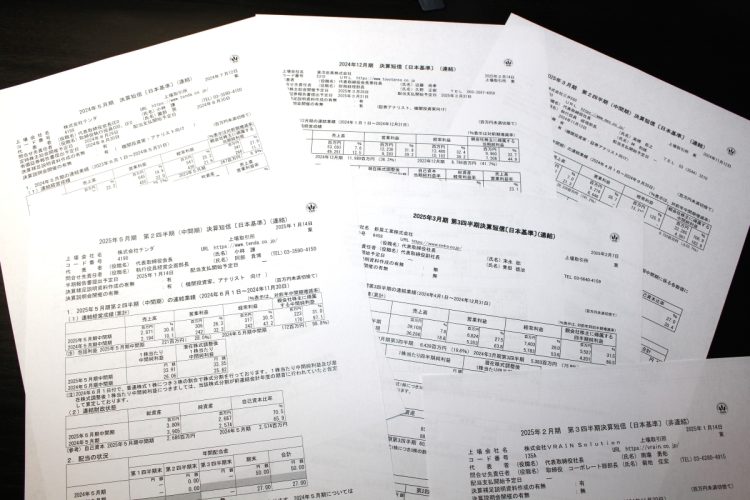

内閣府の「2023年版高齢社会白書」によると、高齢者(65歳以上)の「一人暮らし」「夫婦のみ」世帯数は計1568万世帯。日本の全世帯(5191万世帯)の3割以上を占めている。そうした「高齢者のみ世帯」の親を持ち、遠方に暮らす現役世代を待ち受けているのが、親の死去に伴う「遠距離相続」だ。子をはじめとする相続人は悲しむ暇もなく手続きに忙殺される。なかにはマニュアルが教えてくれない“想定外の事態”もあるようだ。フリーライターの清水典之氏が自身の体験を綴る。

(全3回の第1回。第2回につづく)