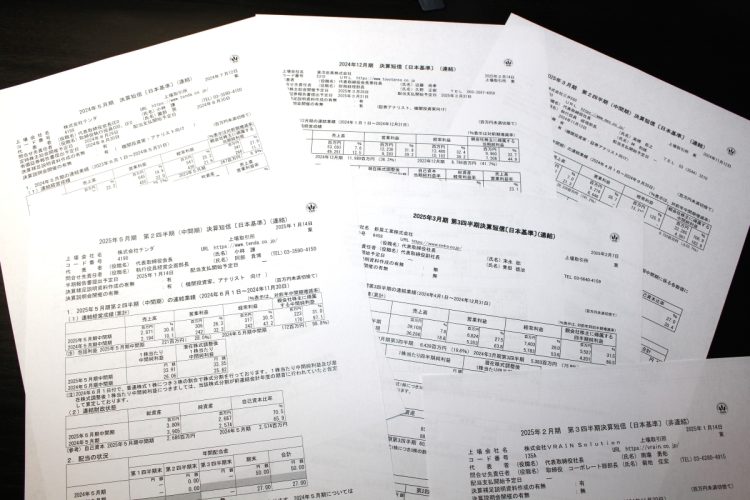

フリーライターの清水典之氏はゆうちょ銀行での相続手続きで困難に直面したという(時事通信フォト)

総人口に占める65歳以上の割合が約3割となり、多死社会を迎えた日本。死後の手続きは誰にも身近なものになりつつある。中部地方の田舎で一人暮らしをしていた実母を3月に亡くしたばかりのフリーライター・清水典之氏は、必要書類の取得などに振り回され、亡母の「凍結された銀行口座」の解除手続きに苦労したという。その最大の山場は、預金残高194兆円と国内最高を誇る「ゆうちょ銀行」だった。清水氏が綴る。

(全3回の第2回。第1回〈移動距離300km…亡くなった親の銀行口座の凍結解除への長い道のり 最大の難関は「出生から死亡までつながった戸籍謄本」〉から読む。第3回につづく※6月26日公開)

目次

続きを読むには

マネーポストWEBへの

ログインが必要です。(※無料)

小学館IDをお持ちの方はこちら

初めてご利用の方はこちら